Dossier - Sylvester Stallone : critique d'une filmographie

Cinéma / Dossier - écrit par Lestat et iscarioth, le 23/01/2007Tags : stallone rocky film rambo sylvester films cinema

Dossier complet sur la filmographie de Stallone, de ses débuts jusqu'à Rocky Balboa en 2007

20 décembre 2006 : l'Amérique voit revenir sur ses écrans l'une de ses grandes légendes cinématographiques du siècle dernier : Rocky "underdog" Balboa. Sylvester Stallone, qui avoue sans complexe que ce rôle lui colle à la peau (« le jour de ma mort, on titrera "Dernier round pour Rocky" », explique-t-il), a beaucoup peiné à trouver les financements pour ce film. Dans une interview accordée à Première pour la sortie du sixième opus de la vie de "l'étalon italien", Stallone dresse un constat assez angoissé du Hollywood actuel. Hier, Hollywood était aux mains des "cowboys", misant sur un film toujours par intuition.

Aujourd'hui, le cinéma américain est presque tout entier contrôlé par les businessmen, se basant plus sur les sciences du marketing que sur leurs propres vibrations. Stallone, indéniablement, fait parti de cette ancienne génération d'hommes de cinéma. Retour sur la carrière de l'acteur-cinéaste qui incarna, en son temps, le nouveau visage de l'Amérique.

Le temps des petits rôles

Sylvester Enzio Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. Son enfance est mouvementée. Selon ses propres dires, Stallone aurait été expulsé de quatorze écoles en onze ans et désigné par sa classe, à l'âge de quinze ans, comme celui « ayant le plus de chances de finir sur la chaise électrique ». Il s'intéresse très jeune au football, à la boxe et à la musculation. Grâce à ses performances sportives, Stallone décroche une bourse d'étude universitaire qui lui permet d'aller poursuivre sa scolarité en Suisse. C'est là qu'il découvre le théâtre, qu'il continue d'étudier à l'université de Miami. Stallone enchaîne tout d'abord les petits boulots. Ce n'est qu'à vingt quatre ans qu'il entre dans le milieu du cinéma, par la très petite porte : un film pornographique soft imbibé d'un delirium hippie intitulé The Party at Kitty and Stud's et rebaptisé par la suite Italian Stallion, dans sa réexploitation post Rocky.

BananasSylvester Stallone enchaîne ensuite les petits rôles, il interprète notamment un voyou s'en prenant au personnage de Woody Allen, dans une scène de métro du film Bananas. Stallone est alors souvent recruté pour jouer des rôles de petites frappes, ayant la carrure et la gueule de l'emploi. Beaucoup essayent de le décourager de devenir acteur. Avec ses yeux de cocker avachi, ses lèvres inférieures pendantes et ses difficultés - surmontées - de prononciation (il est atteint, à la naissance, d'une paralysie faciale des nerfs buccaux), il ne représente pas, aux yeux des producteurs, l'acteur parfait... A partir de 1974, Stallone tente de donner une seconde impulsion à sa carrière. Il déménage en Californie avec sa femme Sasha Czack pour y tenter de conquérir Hollywood. Il participe à l'écriture de son premier scénario, The Lord's of Flatbush et commence à obtenir des rôles de plus grande importance que de simples figurations, avec des films comme No place to hide (Rebel), Capone, La course à la mort de l'an 2000 (Death Race 2000) et Adieu ma jolie (Farewell, My Lovely). L'acteur est propulsé au firmament et découvert du grand public, en 1976, avec Rocky.

Rebel (No place to hide) - 1975

Ne vous fiez pas à l'affiche du film, créée bien à posteriori. Rebel est loin d'être une annonciation de la carrière prolifique de Stallone dans le genre d'action. Si Sylvester Stallone décroche avec ce film pour la première fois un premier rôle, ce n'est pas pour incarner la nouvelle star d'une production d'envergure. Rebel est un tout petit film d'amateurs, un navet irregardable qui doit ses éditions DVD et VHS au seul fait que Stallone est depuis lors devenu la star que l'on sait. Les jaquettes du film sont donc mensongères, elles présentent un Stallone bodybuildé, enchaîné et aux cheveux courts, qui correspond plus à celui que l'on retrouve un peu plus de dix ans plus tard dans Haute sécurité. Dans Rebel, Stallone incarne Jerry Savage, jeune révolté faisant partie d'un groupe de terroristes/révolutionnaires de 1969. Le film fleure bon les années hippies, images d'archives, grosses moustaches et camionnettes déglinguées à l'appui. On comprend mieux, au visionnage, pourquoi les maquettistes du DVD ont choisi de reprendre des images de Rambo ou d'autres films à succès de Stallone plutôt que de donner aux potentiels acheteurs un aperçu du contenu visuel réel de Rebel. La réalisation de Robert Allen Schnitzer est tout simplement nauséeuse, synthétisant tous les défauts du film amateur raté. La caméra est tremblante, la pellicule est coupée puis montée au hachoir, la luminosité est complètement aléatoire, la mise en scène et les enchaînements contradictoires. Rebel est une véritable épreuve de souffrance pour les yeux. Le rythme est lent, décomposé, seuls quelques nostalgiques trouveront la force de rester éveillé grâce à une bande son et à des images très blacksploitation. Difficile, forcément, de prêter réellement attention au jeu de Stallone à la vision éprouvante de ce film réalisé avec les pieds. Après quelques efforts, on en vient à la conclusion que Stallone se montre du même niveau de jeu que ses petits camarades sur ce film, un niveau très bas. Pour découvrir le petit Stallone des années soixante-dix, mieux vaut encore regarder le softporn Italian Stallion que Rebel. C'est dire.

La Course à la Mort de l'An 2000 - 1975

En 1975, Stallone obtient un rôle d'envergure dans La Course à la Mort de l'An 2000. Réalisé par Paul Bartel et produit par l'incontournable Roger Corman -qui avait déjà engagé l'étalon italien dans Capone-, Death Race 2000 nous décrit un monde futuriste, régi par un événement sportif ultra-violent : la course transcontinentale, où les participants foncent dans des engins surpuissants sur les routes des Etats Unis, gagnant des points à chaque personne passant sous leurs roues. A mi chemin entre Rollerball -sorti la même année- et Carmageddon -qu'il inspirera grandement-, Death Race 2000 est un film de science-fiction caustique, privilégiant l'humour noir, la critique cynique et quelques débordements gores bien sentis pour dépeindre une société en pleine décadence. Opposé à David Carradine, qui aura l'honneur de lui mettre une raclée au détour d'une scène, Sly campe Machine Gun Joe Viterbo (!), un pilote vulgaire, inculte et braillard natif de Chicago. Si Death Race 2000 a acquis avec le temps une certaine patine kitsch, à commencer par le look des véhicules très "Satanas et Diabolo", sans oublier la terrifiante cravate rose de Stallone, son aspect nerveux, ludique et revanchard en fait une série B loin d'être ridicule. Sans être oscarisable, la performance de Stallone, à l'aise dans ce registre en demi-teinte, y est par ailleurs tout à fait honorable, l'ironie du sort le faisant, déjà, vider sa mitraillette en hurlant sur un public trop amateur de son principal adversaire.

Fatigué de jouer au figurant et ne tenant pas à camper sur des rôles de voyous jusqu'à la fin de sa carrière, Sylvester Stallone écrit Rocky en 1975. Les studios se montrent très intéressés par le script mais souhaitent qu'une star confirmée investisse le rôle-titre. On parle de James Caan et de Ryan O'Neal. Le producteur fait monter les enchères jusqu'à 150 000 dollars pour que Stallone renonce à l'interprétation. Têtu, Sly réussit finalement à s'imposer dans le rôle de Rocky, vraisemblablement très imbibé d'éléments inspirés de sa propre vie : la pugnacité de Rocky pour tout donner dans le match de sa vie, c'est celle de Stallone pour s'imposer à Hollywood.

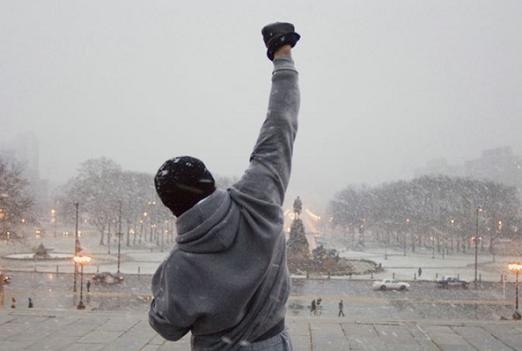

Rocky - 1976

Rocky est un personnage emblématique du nanar sportif. Qui n'a pas un jour crié du coin de la lèvre inférieure « Adrieeeenne » ? Combien d'humoristes ont parodiées les fameuses scènes d'entraînement et de combat sur le fond sonore de « Gonna Fly Now » ? Avant de s'enfoncer dans l'auto-parodie avec quelques unes des séquelles, Rocky a été un personnage d'envergure, interprété avec talent par Sylvester Stallone. Rocky, c'est l'histoire d'un pauvre type, d'un prolo qui vit de combines avec la petite pègre locale. C'est un looser dont la seule passion est de boxer et qui vit dans la misère la plus totale dans un quartier pauvre de Philadelphie. Jusqu'au jour où on lui propose le combat de sa vie : un duel avec le très médiatique Apollo Creed pour le titre de champion du monde, un événement symbolique organisé pour le bicentenaire, censé incarner les valeurs de l'american dream. Le gros du film, ce n'est pas l'entraînement de Rocky ou même son combat, c'est sa petite vie de "troisième zone". D'où la portée très sociale du film, que l'on a tendance à oublier aujourd'hui. Dans Rocky, on voit vivre l'Amérique des pauvres : les ruelles et quartiers crasseux, les bars sordides, l'insalubrité. La réalisation de John G. Avildsen se fait presque documentaire. La caméra suit les personnages de coté (les marches dans le quartier filmées de manière linéaire) ou de face (à reculons, pour la scène de la patinoire), ce qui nous donne l'impression de vivre et d'observer à leurs cotés. Une grande sobriété. Pas d'effets appuyés, pas de montage compulsif ni de grande mise en scène. Stallone livre avec Rocky la plus belle performance d'acteur de sa carrière. Pour incarner ce personnage, il a créé toute une gestuelle : une façon de parler avec ses mains, un déhanchement sportif, un roulement d'épaules. Il impressionne aussi beaucoup par sa voix et son parler : murmurant, hésitant. Il incarne un pauvre type attachant. Evidemment, le succès est au rendez-vous, en cette année 1976. Le film a été tourné sur vingt huit jours, avec un budget d'un peu plus d'un million de dollars. Il en a rapporté 117, rien qu'aux Etats-Unis et 225 dans le monde entier. Rocky est nominé aux Oscars, dans de nombreuses catégories : meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice (pour Talia Shire), meilleur second rôle (pour Burgess Meredith), meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur son et musique. Une avalanche de nominations, pour deux récompenses, les plus importantes : le meilleur film et la meilleure réalisation.

Rocky est un personnage emblématique du nanar sportif. Qui n'a pas un jour crié du coin de la lèvre inférieure « Adrieeeenne » ? Combien d'humoristes ont parodiées les fameuses scènes d'entraînement et de combat sur le fond sonore de « Gonna Fly Now » ? Avant de s'enfoncer dans l'auto-parodie avec quelques unes des séquelles, Rocky a été un personnage d'envergure, interprété avec talent par Sylvester Stallone. Rocky, c'est l'histoire d'un pauvre type, d'un prolo qui vit de combines avec la petite pègre locale. C'est un looser dont la seule passion est de boxer et qui vit dans la misère la plus totale dans un quartier pauvre de Philadelphie. Jusqu'au jour où on lui propose le combat de sa vie : un duel avec le très médiatique Apollo Creed pour le titre de champion du monde, un événement symbolique organisé pour le bicentenaire, censé incarner les valeurs de l'american dream. Le gros du film, ce n'est pas l'entraînement de Rocky ou même son combat, c'est sa petite vie de "troisième zone". D'où la portée très sociale du film, que l'on a tendance à oublier aujourd'hui. Dans Rocky, on voit vivre l'Amérique des pauvres : les ruelles et quartiers crasseux, les bars sordides, l'insalubrité. La réalisation de John G. Avildsen se fait presque documentaire. La caméra suit les personnages de coté (les marches dans le quartier filmées de manière linéaire) ou de face (à reculons, pour la scène de la patinoire), ce qui nous donne l'impression de vivre et d'observer à leurs cotés. Une grande sobriété. Pas d'effets appuyés, pas de montage compulsif ni de grande mise en scène. Stallone livre avec Rocky la plus belle performance d'acteur de sa carrière. Pour incarner ce personnage, il a créé toute une gestuelle : une façon de parler avec ses mains, un déhanchement sportif, un roulement d'épaules. Il impressionne aussi beaucoup par sa voix et son parler : murmurant, hésitant. Il incarne un pauvre type attachant. Evidemment, le succès est au rendez-vous, en cette année 1976. Le film a été tourné sur vingt huit jours, avec un budget d'un peu plus d'un million de dollars. Il en a rapporté 117, rien qu'aux Etats-Unis et 225 dans le monde entier. Rocky est nominé aux Oscars, dans de nombreuses catégories : meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice (pour Talia Shire), meilleur second rôle (pour Burgess Meredith), meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur son et musique. Une avalanche de nominations, pour deux récompenses, les plus importantes : le meilleur film et la meilleure réalisation.

Mais où Stallone est-il allé chercher l'histoire de Rocky Balboa ? Sans aucun doute, dans son histoire personnelle, on l'a dit. On peut imaginer que le déclic a eu lieu le 15 mars 1975. Ce jour-là, Mohammed Ali, le roi de la boxe, affrontait Chuck Wepner, quasi inconnu. Wepner jouait le match de sa vie et personne ne misait un kopeck sur lui. Il savait qu'il relevait là le challenge de son existence : être face à l'un des plus grands boxeurs de l'histoire du sport. Notre Chuck Wepner a réussi à tenir 15 rounds et même à envoyer le grand Ali au tapis ! Même si ce challenger ne l'a pas emporté, il a gagné l'estime et sidéré tout le public. Cette petite histoire, officielle, ne vous rappelle rien ? Sylvester Stallone était parmi les spectateurs de ce match et sans nul doute s'est-il inspiré de l'événement pour amorcer l'écriture de Rocky, qui, selon les dires de Stallone lui-même, a été rédigé en trois jours. A noter aussi, pour l'anecdote, que le final de Rocky que nous connaissons n'est pas celui prévu à la base dans le scénario. Apollo et Rocky devaient être communément portés en triomphe par la foule... Mais la production ne souhaitait pas dépenser de l'argent pour des figurants. Stallone a imaginé Rocky et Adrian restant seuls dans la salle du match et s'en allant main dans la main (d'où l'une des affiches, en noir et blanc). Cette scène fut tournée mais, très judicieusement, Avildsen, au montage, a préféré faire s'arrêter le film sur l'accolade de Rocky avec sa fiancée.

Ce jour-là, Mohammed Ali, le roi de la boxe, affrontait Chuck Wepner, quasi inconnu. Wepner jouait le match de sa vie et personne ne misait un kopeck sur lui. Il savait qu'il relevait là le challenge de son existence : être face à l'un des plus grands boxeurs de l'histoire du sport. Notre Chuck Wepner a réussi à tenir 15 rounds et même à envoyer le grand Ali au tapis ! Même si ce challenger ne l'a pas emporté, il a gagné l'estime et sidéré tout le public. Cette petite histoire, officielle, ne vous rappelle rien ? Sylvester Stallone était parmi les spectateurs de ce match et sans nul doute s'est-il inspiré de l'événement pour amorcer l'écriture de Rocky, qui, selon les dires de Stallone lui-même, a été rédigé en trois jours. A noter aussi, pour l'anecdote, que le final de Rocky que nous connaissons n'est pas celui prévu à la base dans le scénario. Apollo et Rocky devaient être communément portés en triomphe par la foule... Mais la production ne souhaitait pas dépenser de l'argent pour des figurants. Stallone a imaginé Rocky et Adrian restant seuls dans la salle du match et s'en allant main dans la main (d'où l'une des affiches, en noir et blanc). Cette scène fut tournée mais, très judicieusement, Avildsen, au montage, a préféré faire s'arrêter le film sur l'accolade de Rocky avec sa fiancée.

La taverne de l'enfer (Paradise Alley) - 1978

Paradise Alley est l'un des films les plus méconnus de Stallone. Pratiquement introuvable dans le commerce (pas de DVD zone 2, quelques VHS de collection à un prix d'or), Paradise Alley est un film bien mystérieux, qui laisse une grande impression d'étrangeté après visionnage. Après la gloire obtenue avec Rocky, Sylvester Stallone s'est affirmé comme un auteur à part entière, capable à la fois d'écrire et d'incarner. Sur Paradise Alley, il se charge de tout : scénario, dialogues, réalisation, interprétation... Il va même jusqu'à chanter la musique du film, Too close to paradise, avec une voix d'Elvis désaccordé ! Paradise Alley reprend quelques ficelles tirées de Rocky : le combat, le challenge, le grand match final. Ici, on ne parle plus de boxe mais de catch, et le lutteur n'est pas Stallone mais son frère dans le film, Victor, interprété par le boxeur Lee Canalito, dont c'est presque le seul film. Paradise Alley raconte l'histoire de trois frères, dans le New York des années quarante, qui trouvent la combine des combats de catch pour se faire de l'argent. Autant le dire tout de suite, on reconnaît peu New York et encore moins les années quarante. Le film est truffé d'anachronismes... Pire que ça, il est carrément hors du temps. Paradise Alley fleure bon les seventies, mais, par delà le kitsch, donne l'impression d'élaborer une esthétique crasseuse, brumeuse, post-apocalyptique, complètement baroque et loufoque. Un film entre la comédie et le drame, dans lequel Sly livre l'une de ses pires prestations d'acteur. Un véritable OVNI dans la filmographie de Stallone. Vraiment intriguant.

Paradise Alley est l'un des films les plus méconnus de Stallone. Pratiquement introuvable dans le commerce (pas de DVD zone 2, quelques VHS de collection à un prix d'or), Paradise Alley est un film bien mystérieux, qui laisse une grande impression d'étrangeté après visionnage. Après la gloire obtenue avec Rocky, Sylvester Stallone s'est affirmé comme un auteur à part entière, capable à la fois d'écrire et d'incarner. Sur Paradise Alley, il se charge de tout : scénario, dialogues, réalisation, interprétation... Il va même jusqu'à chanter la musique du film, Too close to paradise, avec une voix d'Elvis désaccordé ! Paradise Alley reprend quelques ficelles tirées de Rocky : le combat, le challenge, le grand match final. Ici, on ne parle plus de boxe mais de catch, et le lutteur n'est pas Stallone mais son frère dans le film, Victor, interprété par le boxeur Lee Canalito, dont c'est presque le seul film. Paradise Alley raconte l'histoire de trois frères, dans le New York des années quarante, qui trouvent la combine des combats de catch pour se faire de l'argent. Autant le dire tout de suite, on reconnaît peu New York et encore moins les années quarante. Le film est truffé d'anachronismes... Pire que ça, il est carrément hors du temps. Paradise Alley fleure bon les seventies, mais, par delà le kitsch, donne l'impression d'élaborer une esthétique crasseuse, brumeuse, post-apocalyptique, complètement baroque et loufoque. Un film entre la comédie et le drame, dans lequel Sly livre l'une de ses pires prestations d'acteur. Un véritable OVNI dans la filmographie de Stallone. Vraiment intriguant.

Rocky II - 1979

Un Rocky commence là où s'est terminé le précédent. Trois ans après le très grand succès de Rocky sort une suite. Notre boxeur, après quelques tergiversations, reprend les gants pour un match revanche contre Apollo Creed. Ce que l'on reproche aux séquelles de Rocky et de Rambo, c'est que Stallone donne dans l'auto-caricature. Il reprend les mêmes ingrédients et les développe jusqu'au ridicule. Rocky Balboa n'est plus un brave type un peu paumé mais fait carrément figure de débile léger. L'aspect social du premier opus s'estompe et devient ici mineur. L'histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, modeste et humoristique à la base, devient une romance très maniérée et mielleuse. Sans être réellement mauvais, ce nouveau Rocky se révèle beaucoup plus fade que le précédent. On notera aussi l'importance qu'a pris la religion, thème plutôt absent du premier volet. « C'est surtout à Dieu que je rend grâce » déclare Rocky après son combat. Le public n'est pas aussi nombreux pour le second Rocky que pour le premier mais les bénéfices restent confortables. On passe de 117 à 85 millions de dollars de recette. Le public français, quant à lui, reste toujours insensible aux charmes de Balboa. Le nombre d'entrées vendues dépasse petitement 500 000 tickets : le score le plus faible sur l'ensemble des cinq films. On notera la prise de gallon de Stallone à Hollywood, qui s'est largement affirmé à partir de l'énorme succès de Rocky. Il n'est plus "seulement" scénariste et acteur principal, dans Rocky II, mais aussi réalisateur. Parallèlement à cela, il est intéressant de noter, déjà, l'évolution de ce qui deviendra la franchise Rocky. Rocky, premier du nom, était une revanche. Une revanche sur la vie, sur la pauvreté, sur les préjugés, où un p'tit gars à force de courir dans des escaliers finit par se hisser en haut de l'affiche et montrer sa tête au peuple. Dans sa longue clameur finale, Rocky crie « Adrienne », mais quelque part, c'est aussi un « j'existe » qu'il balance à la foule conquise non par l'issue du match, mais par sa performance et son culot. Dans Rocky II, et de fait, dans ses suites, le boxeur n'a plus à faire ses preuves. Il est champion du monde, la foule l'adule. Il deviendra un modèle (Rocky III), voir un symbole patriotique (Rocky IV). Ses combats n'auront plus pour but la volonté rageuse de sortir de sa condition, mais celle, plus matérialiste, de conserver ses nouveaux acquis. Tout comme Rambo, qui dès Rambo II, n'est plus le stigmate vivant d'une guerre perdue, Rocky, à partir de Rocky II, n'est plus le porte-parole des "petits" mais une sorte d'icône. Une icône qui parle comme un charretier certes, mais qui, installé sur son piédestal, contemple son quartier avec la crainte enfouie d'y rechuter...

Un Rocky commence là où s'est terminé le précédent. Trois ans après le très grand succès de Rocky sort une suite. Notre boxeur, après quelques tergiversations, reprend les gants pour un match revanche contre Apollo Creed. Ce que l'on reproche aux séquelles de Rocky et de Rambo, c'est que Stallone donne dans l'auto-caricature. Il reprend les mêmes ingrédients et les développe jusqu'au ridicule. Rocky Balboa n'est plus un brave type un peu paumé mais fait carrément figure de débile léger. L'aspect social du premier opus s'estompe et devient ici mineur. L'histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, modeste et humoristique à la base, devient une romance très maniérée et mielleuse. Sans être réellement mauvais, ce nouveau Rocky se révèle beaucoup plus fade que le précédent. On notera aussi l'importance qu'a pris la religion, thème plutôt absent du premier volet. « C'est surtout à Dieu que je rend grâce » déclare Rocky après son combat. Le public n'est pas aussi nombreux pour le second Rocky que pour le premier mais les bénéfices restent confortables. On passe de 117 à 85 millions de dollars de recette. Le public français, quant à lui, reste toujours insensible aux charmes de Balboa. Le nombre d'entrées vendues dépasse petitement 500 000 tickets : le score le plus faible sur l'ensemble des cinq films. On notera la prise de gallon de Stallone à Hollywood, qui s'est largement affirmé à partir de l'énorme succès de Rocky. Il n'est plus "seulement" scénariste et acteur principal, dans Rocky II, mais aussi réalisateur. Parallèlement à cela, il est intéressant de noter, déjà, l'évolution de ce qui deviendra la franchise Rocky. Rocky, premier du nom, était une revanche. Une revanche sur la vie, sur la pauvreté, sur les préjugés, où un p'tit gars à force de courir dans des escaliers finit par se hisser en haut de l'affiche et montrer sa tête au peuple. Dans sa longue clameur finale, Rocky crie « Adrienne », mais quelque part, c'est aussi un « j'existe » qu'il balance à la foule conquise non par l'issue du match, mais par sa performance et son culot. Dans Rocky II, et de fait, dans ses suites, le boxeur n'a plus à faire ses preuves. Il est champion du monde, la foule l'adule. Il deviendra un modèle (Rocky III), voir un symbole patriotique (Rocky IV). Ses combats n'auront plus pour but la volonté rageuse de sortir de sa condition, mais celle, plus matérialiste, de conserver ses nouveaux acquis. Tout comme Rambo, qui dès Rambo II, n'est plus le stigmate vivant d'une guerre perdue, Rocky, à partir de Rocky II, n'est plus le porte-parole des "petits" mais une sorte d'icône. Une icône qui parle comme un charretier certes, mais qui, installé sur son piédestal, contemple son quartier avec la crainte enfouie d'y rechuter...

A nous la victoire (Victory) - 1981

C'est un fait peu connu, mais Sylvester Stallone a déjà joué avec le brésilien Pelé, reconnu comme étant le plus grand joueur de football de tous les temps. C'était en 1981, dans Victory, traduisez, en français, « A nous la victoire ». L'histoire est celle d'un match de propagande qui s'organise : l'équipe de football de l'Allemagne nazie contre une équipe représentant le reste du monde, avec des joueurs sélectionnés dans les camps de travail allemands. Stallone, pour ce film, côtoie non seulement le plus grand joueur de football au monde, mais aussi l'un des réalisateurs les plus mythiques d'Hollywood : John Huston, dont la carrière s'étend de 1941 à 1986 ! On retient de John Huston Le Faucon maltais et African Queen mais très peu souvent Victory. Et pour cause, le film est plutôt mauvais. Il s'agit d'une commande de studio, se basant sur le patchwork de stars et misant sur les thèmes fédérateurs du football et de la résistance pour faire mouche auprès des spectateurs. Notre Sly se retrouve donc au milieu d'un casting impressionnant, réunissant des acteurs d'envergure comme Michael Caine (Dressed to kill) et Max von Sydow (le prêtre dans L'exorciste) et de véritables stars du football international des années soixante-dix : Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst, Co Prins et d'autres dont les noms n'évoqueront quelques souvenirs qu'aux vieux passionnés de football. Au milieu de tout ce beau monde, Stallone tient l'un des rôles principaux. Plus doué pour le football américain qu'anglais, il devient le gardien de but de l'équipe. Amusant à regarder pour les amateurs de football, Victory n'en demeure pas moins anecdotique pour les cinéphiles. Le film est aussi réaliste à propos des camps nazis qu'a pu l'être en son temps la série TV Papa Schulz. Les prisonniers de guerre, dans leurs baraquements, semblent plus être dans un camp de vacances que dans un camp de travail. Et ne parlons pas des costumes et décors. Si vous observez bien les scènes de foule, il vous sera possible de repérer quelques personnes en jogging fluo et autres accoutrements typiquement eighties. Les anachronismes sont fleuves, la reconstitution est vraiment peu crédible. Restent un petit côté « Grande évasion » qui plaira peut-être à quelques nostalgiques et les fabuleux dribbles de Pelé qui n'émouvront que quelques inconditionnels footeux. Un film anecdotique, dans la carrière de Stallone comme dans celle de Huston.

C'est un fait peu connu, mais Sylvester Stallone a déjà joué avec le brésilien Pelé, reconnu comme étant le plus grand joueur de football de tous les temps. C'était en 1981, dans Victory, traduisez, en français, « A nous la victoire ». L'histoire est celle d'un match de propagande qui s'organise : l'équipe de football de l'Allemagne nazie contre une équipe représentant le reste du monde, avec des joueurs sélectionnés dans les camps de travail allemands. Stallone, pour ce film, côtoie non seulement le plus grand joueur de football au monde, mais aussi l'un des réalisateurs les plus mythiques d'Hollywood : John Huston, dont la carrière s'étend de 1941 à 1986 ! On retient de John Huston Le Faucon maltais et African Queen mais très peu souvent Victory. Et pour cause, le film est plutôt mauvais. Il s'agit d'une commande de studio, se basant sur le patchwork de stars et misant sur les thèmes fédérateurs du football et de la résistance pour faire mouche auprès des spectateurs. Notre Sly se retrouve donc au milieu d'un casting impressionnant, réunissant des acteurs d'envergure comme Michael Caine (Dressed to kill) et Max von Sydow (le prêtre dans L'exorciste) et de véritables stars du football international des années soixante-dix : Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst, Co Prins et d'autres dont les noms n'évoqueront quelques souvenirs qu'aux vieux passionnés de football. Au milieu de tout ce beau monde, Stallone tient l'un des rôles principaux. Plus doué pour le football américain qu'anglais, il devient le gardien de but de l'équipe. Amusant à regarder pour les amateurs de football, Victory n'en demeure pas moins anecdotique pour les cinéphiles. Le film est aussi réaliste à propos des camps nazis qu'a pu l'être en son temps la série TV Papa Schulz. Les prisonniers de guerre, dans leurs baraquements, semblent plus être dans un camp de vacances que dans un camp de travail. Et ne parlons pas des costumes et décors. Si vous observez bien les scènes de foule, il vous sera possible de repérer quelques personnes en jogging fluo et autres accoutrements typiquement eighties. Les anachronismes sont fleuves, la reconstitution est vraiment peu crédible. Restent un petit côté « Grande évasion » qui plaira peut-être à quelques nostalgiques et les fabuleux dribbles de Pelé qui n'émouvront que quelques inconditionnels footeux. Un film anecdotique, dans la carrière de Stallone comme dans celle de Huston.

Les Faucons de la Nuit (Nighthawks) - 1981

Une vieille femme marche seule dans une rue de New York. Derrière elle, des silhouettes de jeunes sauvageons se dessinent dans la nuit. Le spectateur va assister impuissant à un nouvel exemple de l'insécurité urbaine ? Son estomac se noue et ses poings se serrent... mais que fait la police ? Où est Charles Bronson ? Soudain, la vieillarde tabasse ses agresseurs à coups de sac à main... Mais qui se cache sous ce châle ? Ca alors, c'est Sylvester Stallone !! Et oui, voici une entrée en matière peu commune pour un acteur qui deviendra l'emblème du gros bras et d'une certaine idée de la virilité. D'ailleurs visionner Les Faucons de la Nuit laisse aujourd'hui une curieuse impression par rapport à l'image actuelle de l'acteur. En duo avec Billy Dee Williams (Lando Calrissian chez George Lucas), Stallone interprète ici un policier chargé de la petite délinquance, vétéran traumatisé du Viet Nam, résolument non-violent et n'hésitant pas à se grimer en victime potentielle ! Il y a des films qui arrivent trop tard dans une carrière, autant dire que celui-ci arrive paradoxalement beaucoup trop tôt. Voir Stallone portant barbe et lunettes hésiter à tirer sur un terroriste laisse planer une impression de surréalisme, comme si les Faucons de la Nuit résumait prophétiquement toute la future carrière de l'acteur sous l'angle d'un effet de miroir pervers. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti après Rambo II ou Rocky IV. En lui même, le film est un petit polar bien troussé où deux flics de la rue rejoignent une unité de contre-terrorisme visant à l'élimination (et non pas l'arrestation) d'un poseur de bombe mégalo. Réalisé joliment dans un New York tout sale, se permettant quelques fulgurances visuelles (un hélicoptère face à un téléférique), Les Faucons de la Nuit est un film assez classe, plus orienté sur les rouages de son intrigue agréable que sur les scènes d'action, rares et sèches. Veste en cuir et ray-ban, Stallone a un look d'enfer lorsqu'il ne porte pas la jupe et s'accommode parfaitement de son personnage désabusé en lutte avec ses idéaux. Jeu subtil et charisme infernal, il offre ici l'une de ses meilleures performances d'acteur. Pour l'un de ses meilleurs rôles...

Une vieille femme marche seule dans une rue de New York. Derrière elle, des silhouettes de jeunes sauvageons se dessinent dans la nuit. Le spectateur va assister impuissant à un nouvel exemple de l'insécurité urbaine ? Son estomac se noue et ses poings se serrent... mais que fait la police ? Où est Charles Bronson ? Soudain, la vieillarde tabasse ses agresseurs à coups de sac à main... Mais qui se cache sous ce châle ? Ca alors, c'est Sylvester Stallone !! Et oui, voici une entrée en matière peu commune pour un acteur qui deviendra l'emblème du gros bras et d'une certaine idée de la virilité. D'ailleurs visionner Les Faucons de la Nuit laisse aujourd'hui une curieuse impression par rapport à l'image actuelle de l'acteur. En duo avec Billy Dee Williams (Lando Calrissian chez George Lucas), Stallone interprète ici un policier chargé de la petite délinquance, vétéran traumatisé du Viet Nam, résolument non-violent et n'hésitant pas à se grimer en victime potentielle ! Il y a des films qui arrivent trop tard dans une carrière, autant dire que celui-ci arrive paradoxalement beaucoup trop tôt. Voir Stallone portant barbe et lunettes hésiter à tirer sur un terroriste laisse planer une impression de surréalisme, comme si les Faucons de la Nuit résumait prophétiquement toute la future carrière de l'acteur sous l'angle d'un effet de miroir pervers. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti après Rambo II ou Rocky IV. En lui même, le film est un petit polar bien troussé où deux flics de la rue rejoignent une unité de contre-terrorisme visant à l'élimination (et non pas l'arrestation) d'un poseur de bombe mégalo. Réalisé joliment dans un New York tout sale, se permettant quelques fulgurances visuelles (un hélicoptère face à un téléférique), Les Faucons de la Nuit est un film assez classe, plus orienté sur les rouages de son intrigue agréable que sur les scènes d'action, rares et sèches. Veste en cuir et ray-ban, Stallone a un look d'enfer lorsqu'il ne porte pas la jupe et s'accommode parfaitement de son personnage désabusé en lutte avec ses idéaux. Jeu subtil et charisme infernal, il offre ici l'une de ses meilleures performances d'acteur. Pour l'un de ses meilleurs rôles...

Rocky III - 1982

Toum...toumtoumtoum....toumtoumtoum...toudouuum....toum...

Qui a oublié ce thème ? Qui a oublié cette chanson de Survivor ? Qui a oublié cette confrontation où Rocky vacille sous les poings énervés de Mister T ? Rocky III, c'est un peu la quintessence de la franchise du boxeur, qui trouvera toute son identité visuelle et sonore influencée par les années quatre-vingt. 1982 donc, Sylvester Stallone reprend son poste de réalisateur et remonte sur le ring. Une musique marquante, un goût pour le show, un adversaire bien méchant... Rocky III partait comme une suite de routine qui perdrait en symbolique ce qu'elle gagne en légende. Pourtant, le film prend une tournure inattendue. En effet, Rocky III détruit littéralement ses deux prédécesseurs, insinuant que le succès et les victoires de Rocky ne sont basés que sur du vent. Grand champion pour le public, il reste à Rocky à trouver la légitimité dont il doute, au terme d'un combat tant physique qu'intérieur où il partira en quête de « l'oeil du tigre », ce qui le hantait alors qu'il n'était qu'un moins que rien. Remettant en cause deux films dont un culte, Rocky III s'interroge sur la notion de succès, mettant en scène un Rocky embourgeoisé qui doit se battre pour retrouver outre son titre, un bien-fondé qu'il n'a semble-t-il jamais eu. De la même manière que Rocky V, bien que les films soient sensiblement différents, Rocky III retourne aux sources, dans la salle de sport modeste où des combattants authentiques attendent leur heure. Stallone campe un boxeur fragile et encore peu habitué à un succès qu'il rejette et recherche à la fois. Sa réaction face à une statue qui lui est érigé est explicite : presque écrasé sous le poids de sa propre représentation portée aux nues, il prononcera un discours humble et gêné lors de son investiture, avant de lui assener plus tard un féroce coup de casque, devenu dégoûté de sa propre image, ce morceau de bronze représentant tout ce qu'il a réussi à construire et qui risque de lui filer entre les doigts. Réflexion culottée, Rocky III pourrait également être vu comme une mise en abîme pour un Stallone devenu soudain star de cinéma, s'interrogeant sur son statut. On devine dans les errances de Rocky l'ombre d'un acteur/réalisateur posant à plat son parcours, passant d'un film de cul miteux à deux personnages emblématiques, une phase de doute où la peur de ne rien avoir mérité prend le pas sur l'apogée d'une carrière. Rocky III traduit un besoin de distance, où Stallone comme Rocky tournent le dos quelques instants à leurs histoires respectives pour retourner aux origines de tout, le temps de dire que non, même si l'un ou l'autre brassent les dollars, ils n'ont pas oublié les périodes de vaches maigres à boxer des quartiers de viande.

D'une écriture surprenante, bien réalisé et interprété de manière convaincante par un Stallone habité, cet épisode assez sombre et souvent décrié reste sans doute l'un des plus intéressants de la saga.

Rambo (First Blood) - 1982

Qui a dit qu'un film d'action était forcément inintelligible et mauvais ? A tous ceux qui dénigrent le genre, regardez First Blood, de Ted Kotcheff, un film mettant en scène le vétéran de la guerre du Vietnam John Rambo, considéré comme le premier grand du genre. Rambo, premier du nom, n'est pas, comme on le croit souvent, un amas de grands élans patriotiques et anti-communistes, bien au contraire. La qualité de First Blood a souvent été étouffée par ses deux séquelles. First Blood est un film profond, dramatique et révélateur du grand traumatisme subi par la population américaine. Le premier film à avoir parlé des énormes dégâts causés par l'embourbement au Vietnam est sorti fin des années soixante-dix. C'était Deer Hunter (Voyage au bout de l'enfer) de Michael Cimino. Courant des années quatre-vingt, plusieurs films se sont à nouveau penchés, de diverses manières, sur le malaise : Platoon, Né un 4 juillet, Full Metal Jacket, Good morning Vietnam et surtout... First Blood. Le film de Kotcheff raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam arrivant dans une petite ville où il se heurte dès ses premiers pas au shérif qui ne veut pas de vagabonds "dans son genre" dans son fief. Obstiné, Rambo s'entête à vouloir rester dans cette bourgade et la police locale réagit de manière très violente à sa résistance. Rambo, pourchassé, finit par s'enfuir dans les bois où il mène contre les autorités une véritable guérilla. L'essentiel du film est basé sur les péripéties : courses-poursuites, explosions, pièges... On observe la mécanique guerrière de Rambo. Le film aurait pu être bien moins marquant s'il n'y avait pas eu cette explosion finale : le monologue de Rambo, en sanglot, se vidant de la terreur qu'il a accumulé pendant ses années de service. Les cinq minutes de gémissements et de rage vociférées par Stallone dans les derniers moments du film rendent de suite irrecevable toute parole dénigrante à propos de son talent d'acteur. Avec First Blood, Sylvester Stallone signe son deuxième chef d'oeuvre d'acteur, qui se faisait attendre depuis 1976. Pour l'anecdote, on rappellera qu'une fin alternative à celle que nous connaissons a été tournée, faisant mourir Rambo. Elle est visible en bonus de l'ultimate edition. Cette scène aurait été retenue que l'on n'aurait pas connu les deux séquelles de 1985 et 1988, ce qui n'aurait pas forcément été un mal... Pour ce qui est du box-office, First Blood se hisse dans le top de l'année, avec 125 millions de recette pour environ quatorze millions de budget. Le score de Rocky III est à peu près équivalent. Sans nul doute, 1982 fut la très grande année de Stallone.

Staying Alive - 1983

Sylvester Stallone est tout en haut de sa forme lorsqu'il s'attaque à la réalisation de Staying Alive, First Blood et Rocky III ayant tous deux fait un malheur au box office. Staying Alive reste à ce jour le seul film réalisé par Stallone dans lequel il ne joue pas (même si on l'aperçoit à un moment du film, le temps d'une bousculade). Bandeaux rouges dans les cheveux, coupes "mulet", marcels jaunes, couronnes de paillettes, hauts ultra cintrés, moumoutes... Staying alive est un monument du kitsch. Avec ce film, John Travolta surfe sur la vague Saturday night fever, le film qui l'a révélé en 1977. Staying Alive, un autre grand tube des Bee Gees, sert de titre et de chanson de clôture à la seule et unique comédie musicale écrite par Sly. Staying alive est un film sur la danse et dont la trame repose essentiellement sur la romance. Tony Manero, coureur de jupon à la démarche chaloupée, est tiraillé entre deux amours : d'un côté la simplicité et la gentillesse de sa compagne Jackie, de l'autre, le lunatisme et la prétention de Laura, richissime star de Broadway. On sent bien le scénario écrit par Stallone. Un gars un peu simplet et spontané qui, au début du film, n'est même pas pris comme figurant dans une troupe miteuse et qui finit quatre-vingt-dix minutes plus tard star de Broadway. Ca ne vous rappelle pas un certain Rocky ? Mais Staying alive ne relève pas du genre sportif ou d'action. On nage ici en pleine romance et, bien que le film verse dans les clichés du genre, avec des jeux de regard appuyés, on peut être assez surpris du discours tenu. Pas de happy end romantique, Tony n'arrive jamais véritablement à se décider entre ses deux femmes, le sentiment amoureux reste, jusque dans les dernières minutes, tout à fait instable, fragile. Inutile de vous le dire, vous l'aurez deviné rien qu'à la vue de l'affiche (splendide), Staying alive a très mal vieilli. La BO est des plus ringardes (elle est signée Frank Stallone, le frère de Sly, qui joue et chante dans le film) et le kitsch, que nous avons déjà évoqué, atteint un niveau imbattable lors des vingt dernières minutes, celles de la représentation, avec un Travolta survolté et en sueur se trémoussant dans un petit slip Tarzan et dont la chorégraphie, qui semble pourtant déchaîner le public, ne se limite qu'à de petits sautillements...

Sylvester Stallone est tout en haut de sa forme lorsqu'il s'attaque à la réalisation de Staying Alive, First Blood et Rocky III ayant tous deux fait un malheur au box office. Staying Alive reste à ce jour le seul film réalisé par Stallone dans lequel il ne joue pas (même si on l'aperçoit à un moment du film, le temps d'une bousculade). Bandeaux rouges dans les cheveux, coupes "mulet", marcels jaunes, couronnes de paillettes, hauts ultra cintrés, moumoutes... Staying alive est un monument du kitsch. Avec ce film, John Travolta surfe sur la vague Saturday night fever, le film qui l'a révélé en 1977. Staying Alive, un autre grand tube des Bee Gees, sert de titre et de chanson de clôture à la seule et unique comédie musicale écrite par Sly. Staying alive est un film sur la danse et dont la trame repose essentiellement sur la romance. Tony Manero, coureur de jupon à la démarche chaloupée, est tiraillé entre deux amours : d'un côté la simplicité et la gentillesse de sa compagne Jackie, de l'autre, le lunatisme et la prétention de Laura, richissime star de Broadway. On sent bien le scénario écrit par Stallone. Un gars un peu simplet et spontané qui, au début du film, n'est même pas pris comme figurant dans une troupe miteuse et qui finit quatre-vingt-dix minutes plus tard star de Broadway. Ca ne vous rappelle pas un certain Rocky ? Mais Staying alive ne relève pas du genre sportif ou d'action. On nage ici en pleine romance et, bien que le film verse dans les clichés du genre, avec des jeux de regard appuyés, on peut être assez surpris du discours tenu. Pas de happy end romantique, Tony n'arrive jamais véritablement à se décider entre ses deux femmes, le sentiment amoureux reste, jusque dans les dernières minutes, tout à fait instable, fragile. Inutile de vous le dire, vous l'aurez deviné rien qu'à la vue de l'affiche (splendide), Staying alive a très mal vieilli. La BO est des plus ringardes (elle est signée Frank Stallone, le frère de Sly, qui joue et chante dans le film) et le kitsch, que nous avons déjà évoqué, atteint un niveau imbattable lors des vingt dernières minutes, celles de la représentation, avec un Travolta survolté et en sueur se trémoussant dans un petit slip Tarzan et dont la chorégraphie, qui semble pourtant déchaîner le public, ne se limite qu'à de petits sautillements...

New York cowboy (Rhinestone) - 1984

Restons dans le kitsch. Après avoir signé la réalisation de l'une des comédies musicales les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, Sylvester Stallone joue dans Rhinestone, sa toute première comédie. L'histoire est rabâchée : il s'agit d'un pari passé par une chanteuse et son manager, de transformer un looser en chanteur country. Le looser, c'est bien évidemment Stallone, qui interprète ici Nick Martinelli, un chauffeur de taxi blagueur et un tantinet crétin. On ne peut vraiment pas dire que le poids des années ait apporté aux films : Sylvester Stallone et Dolly Parton, une chanteuse country très populaire aux Etats-Unis, rivalisent l'un l'autre en matière de touffe permanentée et de costumes ridicules mélangeant influences cow-boys et paillettes. Les amateurs de nanar se régaleront à la vue du ramassis de clichés typiques de la comédie hollywoodienne de base : l'intrigue amoureuse classique, le portrait caricatural des populations italiennes et texanes, et le fameux "coup de poing féminin"... Ceux qui ont pris plaisir à écouter les impertinences vocales de Stallone sur la B.O. de Paradise Alley se régaleront en regardant Rhinestone, qui multiplie les passages chantés. Stallone s'égosille comme un porc castré, se couvre de ridicule dans des costumes de cow-boys de supermarchés mais finit, vous vous en doutez bien, par gagner son aura de crooner. L'un des pires flops de la carrière de Sly, bien classé dans la liste IMDB des pires films jamais réalisés. Navet ou nanar ? A vous de juger !

Restons dans le kitsch. Après avoir signé la réalisation de l'une des comédies musicales les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, Sylvester Stallone joue dans Rhinestone, sa toute première comédie. L'histoire est rabâchée : il s'agit d'un pari passé par une chanteuse et son manager, de transformer un looser en chanteur country. Le looser, c'est bien évidemment Stallone, qui interprète ici Nick Martinelli, un chauffeur de taxi blagueur et un tantinet crétin. On ne peut vraiment pas dire que le poids des années ait apporté aux films : Sylvester Stallone et Dolly Parton, une chanteuse country très populaire aux Etats-Unis, rivalisent l'un l'autre en matière de touffe permanentée et de costumes ridicules mélangeant influences cow-boys et paillettes. Les amateurs de nanar se régaleront à la vue du ramassis de clichés typiques de la comédie hollywoodienne de base : l'intrigue amoureuse classique, le portrait caricatural des populations italiennes et texanes, et le fameux "coup de poing féminin"... Ceux qui ont pris plaisir à écouter les impertinences vocales de Stallone sur la B.O. de Paradise Alley se régaleront en regardant Rhinestone, qui multiplie les passages chantés. Stallone s'égosille comme un porc castré, se couvre de ridicule dans des costumes de cow-boys de supermarchés mais finit, vous vous en doutez bien, par gagner son aura de crooner. L'un des pires flops de la carrière de Sly, bien classé dans la liste IMDB des pires films jamais réalisés. Navet ou nanar ? A vous de juger !

First Blood part II (Rambo II : la mission) - 1984

« Colonel ? Cette fois on y va pour gagner ? »

« Cette fois, ça dépend de toi »

Ne cherchez pas la transition entre First Blood, film d'action non dépourvu d'intelligence et révélateur d'un traumatisme américain et sa séquelle directe, First Blood part II. Si l'acteur principal et le personnage mis en scène sont bien les mêmes, les films n'ont, dans leur contenu, strictement rien à voir. Comme nous le savons, les derniers G.I. ont quitté le Vietnam en 1973. La guerre terminée, il a fallu plusieurs années pour que des films rendent compte du traumatisme causé. Alors que First Blood donnait dans le devoir de mémoire, First Blood II se fait porteur d'un message complètement à l'opposé idéologique. John Rambo, aux travaux forcés depuis son pétage de plomb, est rappelé par son fameux colonel Trautman (Richard Crenna) pour une mission très spéciale. C'est bien simple, Rambo va revenir au Vietnam pour libérer les derniers prisonniers américains et, au passage, rectifier le cours de l'histoire et gagner la guerre à lui tout seul. Les ennemis ? Des salauds de communistes vietnamiens et des salauds de communistes russes. Eh oui, la guerre froide n'est pas totalement terminée. Rambo II est certainement le film le plus bêtement patriotique, revanchard, manichéen et anti-communiste pondu par l'industrie américaine depuis l'invention du cinéma. Il faut remettre les choses dans leurs contextes. Les années quatre-vingt, aux Etats-Unis, ce sont les années reaganiennes. Ronald Reagan, quarantième président des Etats-Unis, était très marqué anti-communiste (Il appelait l'URSS "l'empire du mal") et pro militariste (il fit gonfler le budget de la défense et de l'armée de manière considérable). Beaucoup des films d'action tournés lors de ces années quatre-vingt étaient imbibés de cet esprit de "la paix dans la force". Rambo II est sans conteste la figure de proue de tous ces films. Pour réconcilier les américains avec leur pays, on rectifie l'histoire à grand coup de révisionnisme et de fascisme (éradiquons toute menace extérieure). « Ce qui est arrivé ici est peut-être moche, mais tu ne dois pas haïr ton pays pour ça » décoche Trautman à Rambo à la fin du film, lequel répond : « Le haïr ? Je mourrais pour lui ! ». On doit le scénario de Rambo II à James Cameron et Sylvester Stallone lui-même, vraisemblablement convaincus de la présence de prisonniers américains au Vietnam, vingt ans après la fin de la guerre. A la réalisation, on retrouve Cosmatos, qui collaborera à nouveau avec Stallone sur un autre film au contenu douteux, Cobra. Le gros de la bande originale est signée Jerry Goldsmith, mais, comme souvent, Sylvester a confié à son frère Frank l'écriture de la chanson de clôture, qu'il a composé et interprété : Peace in our lives : « Paix dans nos vies, rappelez-vous de l'appel - Des applaudissements pour mes frères, rappelez vous d'eux - Foyer des braves, nous ne tomberons jamais - La force de notre nation nous appartient à tous ». Rambo II est l'un des grands succès de l'année 1985. Il rapporte 300 millions de dollars et cartonne autant aux Etats-Unis qu'en Europe.

Rocky IV - 1985

Rocky IV1985, l'année du désastre. Après un troisième opus surprenant, Stallone se remet en scène dans son rôle fétiche. Alors que le cinéma d'action reprend allégrement les idées de Reagan, nous livrant des films aussi insensés que L'Aube Rouge ou Portés Disparus, Rocky IV semblait partir d'une bonne intention, à base de pacifisme et d'entente entre les peuples. Hélas, ce n'est au final qu'une boursouflure que le temps finit par rendre autant rigolote qu'affligeante de patriotisme primaire. Le générique donne le ton, alors qu'un gant de boxe aux couleurs de l'Amérique pulvérise un autre gant aux armes de la Russie. La suite est du même acabit : Au cours d'un combat amical contre un obscur Russe venu de ses froides contrées défier Balboa, Apollo Creed trouve la mort sous les yeux médusés de Rocky. Ce dernier va alors relever le challenge de ce nouveau venu, Yvan Drago, et s'envoler pour la Russie, afin de venger son mentor et montrer au passage qu'on ne le provoque pas impunément. On ne va pas tergiverser sur le symbolisme de la chose, Rocky IV est un joyeux nanar où Sly gagne la Guerre Froide a lui tout seul face à un jeunot nommé Dolph Lundgren, plus monolithique que jamais. Jouant avec les comparaisons foireuses -les entraînements respectifs de l'Américain et du Russe- et les touches d'humour de mauvais goûts -le robot de Paulie, le show d'Apollo-, Rocky IV se suit avec le sourire aux lèvres jusqu'à son apocalyptique match final, moment d'anthologie où Sly et Dolph se tapent dessus comme des sourds au cours d'un pugilat manquant de virer au combat de catch. Le tout étant achevé par un discours final entré depuis dans les annales. Du bonheur pour les soirées bières ! Si Stallone nous livre un scénario ni fait ni à faire, il faut toutefois lui reconnaître une certaine maîtrise technique, prouvant à nouveau son statut de réalisateur intéressant. Vif ou calme quand il le faut, Rocky IV n'accuse aucune saute de rythme et trouve son paroxysme dans ses combats aussi bouffons qu'indéniablement intenses. Mais pas d'oscars pour cette fois. Après Rambo II et avant l'inénarrable Rambo III, Sly franchit un nouveau pas dans le cinéma bas du front et il y a fort à parier que ces quelques films aussi malheureux que malheureusement ancrés dans leurs époques aient contribué à construire l'image ringarde et beuglante dont l'acteur porte toujours les stigmates. Pour Dolph Lundgren en revanche, l'affaire est bonne. Son physique impressionnant ainsi remarqué, Rocky IV ne fait rien de moins que lancer sa carrière.

Cobra - 1986

En deux ans, Sylvester Stallone a signé deux des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Rocky IV et Cobra. Son image en a pris un coup. En 1986 sort Cobra, un film d'action pur et dur, affichant un duo très en vogue à l'époque : Brigitte Nielsen et Sylvester Stallone. Un couple à l'écran mais aussi dans la vie. Fraîchement divorcé de sa première femme, Sasha Czack, en 1985, Stallone se remarie avec la très célèbre actrice de série B, Brigitte Nielsen. La presse people se déchaîne sur le couple de bodybuildés. Les tourtereaux sont, à l'époque, au sommet de leur gloire médiatique. Et Cobra, qui se devait être un propulseur définitif, a reçu un accueil plutôt froid : un succès modeste au box office et, surtout, des critiques aussi assassines que justifiées. Cobra mérite, sur la longue liste des films d'action réacs, de figurer tout en haut du classement aux côtés des non moins radicaux Justicier dans la ville de Charles Bronson. Comme dans le film sus cité, le message délivré est simple : les criminels sont des détraqués. Il faut les éliminer, laver la société de ces impuretés. Stallone incarne Marion Cobretti, dit « Le Cobra », partisan de la manière forte. A de nombreux moments dans le film, on souligne grossièrement l'illégitimité du recours à la justice face à "la racaille". « Il faut vous adresser aux juges. Ils vont les enfermer, puis les libérer » ironise le Cobra. Violent, réactionnaire, Cobra est un monstre fasciste qui élimine tout sur son passage, sans aucun remord... Et avec classe ! Cobra est un action man, un nettoyeur, au profil typé et ridicule. Stallone arrive, les lunettes de soleil bleues métallisées lui couvrant la moitié du visage, une allumette au coin des lèvres (!), les santiags aux pieds, la barbe de quelques jours... Et il élimine tous les voyous à la sulfateuse l'air impassible. Les meilleures parodies n'atteignent pas ce niveau. La mission de Cobra est de protéger une jeune femme prise en chasse par un groupe de serial killers.

En deux ans, Sylvester Stallone a signé deux des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Rocky IV et Cobra. Son image en a pris un coup. En 1986 sort Cobra, un film d'action pur et dur, affichant un duo très en vogue à l'époque : Brigitte Nielsen et Sylvester Stallone. Un couple à l'écran mais aussi dans la vie. Fraîchement divorcé de sa première femme, Sasha Czack, en 1985, Stallone se remarie avec la très célèbre actrice de série B, Brigitte Nielsen. La presse people se déchaîne sur le couple de bodybuildés. Les tourtereaux sont, à l'époque, au sommet de leur gloire médiatique. Et Cobra, qui se devait être un propulseur définitif, a reçu un accueil plutôt froid : un succès modeste au box office et, surtout, des critiques aussi assassines que justifiées. Cobra mérite, sur la longue liste des films d'action réacs, de figurer tout en haut du classement aux côtés des non moins radicaux Justicier dans la ville de Charles Bronson. Comme dans le film sus cité, le message délivré est simple : les criminels sont des détraqués. Il faut les éliminer, laver la société de ces impuretés. Stallone incarne Marion Cobretti, dit « Le Cobra », partisan de la manière forte. A de nombreux moments dans le film, on souligne grossièrement l'illégitimité du recours à la justice face à "la racaille". « Il faut vous adresser aux juges. Ils vont les enfermer, puis les libérer » ironise le Cobra. Violent, réactionnaire, Cobra est un monstre fasciste qui élimine tout sur son passage, sans aucun remord... Et avec classe ! Cobra est un action man, un nettoyeur, au profil typé et ridicule. Stallone arrive, les lunettes de soleil bleues métallisées lui couvrant la moitié du visage, une allumette au coin des lèvres (!), les santiags aux pieds, la barbe de quelques jours... Et il élimine tous les voyous à la sulfateuse l'air impassible. Les meilleures parodies n'atteignent pas ce niveau. La mission de Cobra est de protéger une jeune femme prise en chasse par un groupe de serial killers.  Quand Stallone se fait garde du corps contre un gang de bikers fanatiques, c'est la troisième guerre mondiale ! Sortez les grenades et la sulfateuse ! On relèvera quelques passages, les plus débiles dans cette ode au bourrinage : le Cobra propulsant sa voiture en y injectant de la nitroglycérine et tirant à l'automatique de la main gauche en effectuant un dérapage parfaitement contrôlé de la main droite. Après un Rambo II aussi efficace qu'impensable, Stallone scellait là sa deuxième collaboration avec George Pan Cosmatos. Décédé en 2005, on se souviendra de Cosmatos comme d'un metteur en scène trouvant le feu sacré dans la série B énergique aux castings forts (ah, Leviathan...). Primaire et explosif, Cobra témoigne de l'indéniable aptitude de Cosmatos à livrer des films un minimum bien emballé et divertissant.

Quand Stallone se fait garde du corps contre un gang de bikers fanatiques, c'est la troisième guerre mondiale ! Sortez les grenades et la sulfateuse ! On relèvera quelques passages, les plus débiles dans cette ode au bourrinage : le Cobra propulsant sa voiture en y injectant de la nitroglycérine et tirant à l'automatique de la main gauche en effectuant un dérapage parfaitement contrôlé de la main droite. Après un Rambo II aussi efficace qu'impensable, Stallone scellait là sa deuxième collaboration avec George Pan Cosmatos. Décédé en 2005, on se souviendra de Cosmatos comme d'un metteur en scène trouvant le feu sacré dans la série B énergique aux castings forts (ah, Leviathan...). Primaire et explosif, Cobra témoigne de l'indéniable aptitude de Cosmatos à livrer des films un minimum bien emballé et divertissant.

Bras de Fer (Over the top) - 1987

Pauvre Sylvester Stallone. A peine sort-il de la pantalonnade Cobra que le terrible Menahem Golan lui remet le grappin dessus. Bras de Fer est sans aucun doute le pire film dans lequel ait tourné notre ex-Rambo, L'Etalon Italien étant hors catégorie. C'est donc dans le giron de Cannon que Sly tourne cette histoire à la Doux Dur et Dingue, mettant en scène un routier partant à la conquête du championnat du monde de bras de fer. Surfant vaguement sur la vague Rocky, Bras de Fer tente de s'enrichir d'un certain fond social, mettant en scène un homme divorcé qui tentera de reconquérir son fils, tout en nous faisant suivre entraînements et compétions. Hélas, le résultat est à la hauteur du sujet. Si la naïveté des relations père-fils, qui s'entredéchirent pour mieux se retrouver, peut parvenir à faire illusion, en dépit de scènes téléphonées basées sur leurs différences respectives (Stallone se paye la honte dans un restoroute car son fils commande une salade...), le film sombre dans l'abîme de la stupidité dans ses phases sportives dégoulinantes de testostérone. Opposé à des adversaires plus baraqués les uns que les autres, Sly, le muscle plus hypertrophié que jamais, beugle, gémit, rougit et transpire comme un forgeron dans d'épique combat de bras de fer. A la fin, Stallone échange son camion tout pourri contre le truck flambant neuf de la victoire et s'en retourne sur les routes d'Amérique. Crétin et profondément beauf, Bras de Fer n'oublie pas de nous dispenser d'impayables scènes où notre routier se muscle le bras tout en conduisant, grâce à un ingénieux système de petites poulies. Film insensé où la mièvrerie se fait une place au milieu de figurants dont la carrure ferait passer Ken le Survivant pour une doublure de Sim, Bras de Fer ne provoque que trop rarement l'éclat de rire salvateur et s'avère même un produit profondément déprimant où Stallone se compromet dans une performance à la limite de la caricature, lui qui jadis excellait dans le registre du gars simple allant au bout de ses rêves. L'homme vaut tellement mieux. Heureusement, toutes les choses ont une fin, même les années 80...

Pauvre Sylvester Stallone. A peine sort-il de la pantalonnade Cobra que le terrible Menahem Golan lui remet le grappin dessus. Bras de Fer est sans aucun doute le pire film dans lequel ait tourné notre ex-Rambo, L'Etalon Italien étant hors catégorie. C'est donc dans le giron de Cannon que Sly tourne cette histoire à la Doux Dur et Dingue, mettant en scène un routier partant à la conquête du championnat du monde de bras de fer. Surfant vaguement sur la vague Rocky, Bras de Fer tente de s'enrichir d'un certain fond social, mettant en scène un homme divorcé qui tentera de reconquérir son fils, tout en nous faisant suivre entraînements et compétions. Hélas, le résultat est à la hauteur du sujet. Si la naïveté des relations père-fils, qui s'entredéchirent pour mieux se retrouver, peut parvenir à faire illusion, en dépit de scènes téléphonées basées sur leurs différences respectives (Stallone se paye la honte dans un restoroute car son fils commande une salade...), le film sombre dans l'abîme de la stupidité dans ses phases sportives dégoulinantes de testostérone. Opposé à des adversaires plus baraqués les uns que les autres, Sly, le muscle plus hypertrophié que jamais, beugle, gémit, rougit et transpire comme un forgeron dans d'épique combat de bras de fer. A la fin, Stallone échange son camion tout pourri contre le truck flambant neuf de la victoire et s'en retourne sur les routes d'Amérique. Crétin et profondément beauf, Bras de Fer n'oublie pas de nous dispenser d'impayables scènes où notre routier se muscle le bras tout en conduisant, grâce à un ingénieux système de petites poulies. Film insensé où la mièvrerie se fait une place au milieu de figurants dont la carrure ferait passer Ken le Survivant pour une doublure de Sim, Bras de Fer ne provoque que trop rarement l'éclat de rire salvateur et s'avère même un produit profondément déprimant où Stallone se compromet dans une performance à la limite de la caricature, lui qui jadis excellait dans le registre du gars simple allant au bout de ses rêves. L'homme vaut tellement mieux. Heureusement, toutes les choses ont une fin, même les années 80...

Rambo III - 1988

Ce gros nul de colonel Trautman étant infoutu de partir en mission sans finir en geôle, Stallone enlève sa chemise, remonte son pantalon et s'envole en Afghanistan pour les besoins de Rambo III. Histoire de ne pas faire le voyage pour rien, il en profitera pour botter les fesses de ces salopiaux de Russes ne font rien qu'à martyriser un paisible peuple de gardiens de moutons. Si il fallait trouver une qualité à Rambo III, ce serait sans doute son côté décomplexé, accentué par un doublage français aux petits oignons. Rambo qui abat un hélicoptère avec son arc, la lampe bleue qui fait du bleu, « Dieu aurait pitié, lui non », « j'ai vidé quelques chargeurs », sans oublier l'immortel « Où sont localisés les missiles ? » « Dans ton cul ! » qui fit la joie de toute une génération, autant de scènes sur le fil du rasoir de la parodie qui font oublier le caractère bêtement réac du propos au profit d'un film d'action distrayant et bien fichu. Réalisé par Peter Mac Donald, qui dit-on laissa sa place à Russell Mulcahy (Highlander) le temps de quelques scènes, et bénéficiant à nouveau de la musique énergique de Jerry Goldsmith, Rambo III représente avant tout une sorte de vestige. Celui d'un cinéma d'action qui sentait la sueur et la poudre, où les explosions n'étaient pas des images de synthèses et où l'on osait se servir du nombre de morts à l'écran comme argument commercial. Alors oui, certaines répliques ou situations de Rambo III sont à se tordre de rire, oui, dédier ce demi-nanar au « courageux peuple Afghan » relève d'un sens de la gratification étrange, oui, à deux contre quarante-douze, ce sera dur de les encercler, et oui, les Russes ont un accent à couper au couteau, couteau qu'ils ont bien sur entre les dents pour mieux pouvoir manger les enfants. Il n'empêche que Rambo III reste, techniquement parlant, un film de qualité. D'un combat clandestin tonitruant en Thaïlande à un jeu Afghan bourrin en passant par une attaque de campement où Sly pique un sprint avant d'exploser un hélicoptère à la mitrailleuse, Rambo III, lisible et au rythme soutenu, ne faiblit jamais dans sa course à la surdose et à l'adrénaline. Avec son scénario anecdotique, son message d'un autre âge, et ne parlons même plus de l'évolution du personnage principal, Rambo III a pour lui le mérite de rester divertissant, d'offrir une action efficace et de balader son spectateur dans de splendides décors avec en bandoulière, un tantinet d'autodérision. A l'instar d'un Commando, Rambo III reste un de ces films que l'on aime avoir sous la main pour combler une soirée peinarde.

Ce gros nul de colonel Trautman étant infoutu de partir en mission sans finir en geôle, Stallone enlève sa chemise, remonte son pantalon et s'envole en Afghanistan pour les besoins de Rambo III. Histoire de ne pas faire le voyage pour rien, il en profitera pour botter les fesses de ces salopiaux de Russes ne font rien qu'à martyriser un paisible peuple de gardiens de moutons. Si il fallait trouver une qualité à Rambo III, ce serait sans doute son côté décomplexé, accentué par un doublage français aux petits oignons. Rambo qui abat un hélicoptère avec son arc, la lampe bleue qui fait du bleu, « Dieu aurait pitié, lui non », « j'ai vidé quelques chargeurs », sans oublier l'immortel « Où sont localisés les missiles ? » « Dans ton cul ! » qui fit la joie de toute une génération, autant de scènes sur le fil du rasoir de la parodie qui font oublier le caractère bêtement réac du propos au profit d'un film d'action distrayant et bien fichu. Réalisé par Peter Mac Donald, qui dit-on laissa sa place à Russell Mulcahy (Highlander) le temps de quelques scènes, et bénéficiant à nouveau de la musique énergique de Jerry Goldsmith, Rambo III représente avant tout une sorte de vestige. Celui d'un cinéma d'action qui sentait la sueur et la poudre, où les explosions n'étaient pas des images de synthèses et où l'on osait se servir du nombre de morts à l'écran comme argument commercial. Alors oui, certaines répliques ou situations de Rambo III sont à se tordre de rire, oui, dédier ce demi-nanar au « courageux peuple Afghan » relève d'un sens de la gratification étrange, oui, à deux contre quarante-douze, ce sera dur de les encercler, et oui, les Russes ont un accent à couper au couteau, couteau qu'ils ont bien sur entre les dents pour mieux pouvoir manger les enfants. Il n'empêche que Rambo III reste, techniquement parlant, un film de qualité. D'un combat clandestin tonitruant en Thaïlande à un jeu Afghan bourrin en passant par une attaque de campement où Sly pique un sprint avant d'exploser un hélicoptère à la mitrailleuse, Rambo III, lisible et au rythme soutenu, ne faiblit jamais dans sa course à la surdose et à l'adrénaline. Avec son scénario anecdotique, son message d'un autre âge, et ne parlons même plus de l'évolution du personnage principal, Rambo III a pour lui le mérite de rester divertissant, d'offrir une action efficace et de balader son spectateur dans de splendides décors avec en bandoulière, un tantinet d'autodérision. A l'instar d'un Commando, Rambo III reste un de ces films que l'on aime avoir sous la main pour combler une soirée peinarde.

Allez, pour le plaisir :

- « Tu m'entends ?

- Qui êtes-vous ?

- TON PIRE CAUCHEMAR !!! »

Après ces pérégrinations en Afghanistan, il est temps de parler plus en profondeur de ce que fut Rambo au cinéma. Principalement à partir de Rambo II, surgirent d'Amérique, d'Indonésie ou d'Italie quelques musculeux baroudeurs aux yeux éteints et à la mine déconfite. Rambo premier du nom, finalement le moins pétaradant et caricatural des trois, n'aura que peu d'émules. Toujours réactive lorsqu'il le faut, l'Italie délivrera toutefois quelques spécimens sympathiques. Dans Tonnerre, en 1983, le monolithique Mark Gregory délaissera ainsi son cuir post-apocalyptique des Guerriers du Bronze pour incarner un indien prenant les armes pour venger la terre profanée de ses ancêtres. Un peu plus tard, en 1985, Lamberto Bava sortira quant à lui un de ses films les plus estimés, Blastfighter, sous-Rambo mâtiné de Delivrance où un ancien flic apprend l'écologie à de vils braconniers, grosse pétoire à l'appui. En 1984, Enzo Castellari oublie pour sa part la jungle urbaine pour le désert dans Touareg, Le Guerrier du Désert, dans lequel Mark Harmon, ivre de vengeance, s'en va montrer de quel bois il se chauffe. Plus austères, les Etats Unis voient quand à eux l'occasion de la jouer patriotisme avec Portés Disparus (1984), envoyant Chuck Norris sauver l'honneur yankee au Viet Nam.

La sortie de Rambo II accélère les choses. L'Italie en profite pour accoucher d'un Tonnerre 2, tout en faisant un peu de recyclage avec Le Retour de Django. Dans cet étrange mic-mac virant du western au film de guérilla, Franco Nero reprend son rôle culte et joue de la mitrailleuse pour cette curieuse suite réalisée par Ted Archer. Le filon Rambo commence à se construire, au point que les distributeurs s'en mêlent, plagiant ici et là la célèbre affiche des deux premiers films, où Sly pose virilement, sa mitrailleuse à la main, dans des films n'ayant parfois aucun rapports. Ainsi le Tornado d'Antonio Margheriti, petit film de guerre n'ayant rien d'honteux sorti en 1983, voit tout bonnement son héros rebaptisé... Rando (!). Aussi mauvais que soit Rambo II, celui-ci marque les esprits. La scène dite de "la préparation" devient culte, au point d'être parodiée. Dans le Gremlins de Joe Dante, le mignon Gyzmo s'affuble d'un bandana avant de tirer à l'arc sur ses frères verdâtres. Chuck Norris continue de vider ses chargeurs dans Porté Disparu 2. Marc Lester voit dans cet engouement l'occasion de sortir le bourrin Commando, où Schwarzenegger massacre de vilains terroristes à coup de mitrailleuse, roquette, fusil et autres outils de jardin. Le Viet Nam envahit l'écran, recueillant dans sa jungle hostile des hommes seuls contre tous, ou parfois de petits commandos. Mark Gregory lui-même finira par y mettre les pieds dans Warbus, de Ferdinando Baldi. L'indécrottable Bruno Mattei n'est pas en reste et commet Strike Commando, qui n'est rien de moins qu'un demi-plagiat de Rambo II, où Sly est remplacé par le bovin Reb Brown. Le comble est atteint avec l'apparition d'un dessin animé Rambo, monument de stupidité où Stallone, grossièrement modélisé en un avatar hypertrophié, va de cavalcades en explosions.

Rambo III semblera toutefois calmer les esprits. Fidèle au poste, Fabrizio de Angelis lâche un Tonnerre 3, Pierluigi Ciriaci ballade Mark Gregory en Afghanistan dans le bien nommé Afghanistan - The Last Warbus, tandis que Joseph Zito envoie le grand Chuck sauver les enfants de Saigon dans le très violent Porté Disparu 3. Un film bien ancré dans son époque où le bon Braddock tanne le cuir des communistes à coup de fusil lance-grenades. Dans la catégorie du militaire confronté à la nature hostile, Air Force Bat 21 réussit pour sa part l'exploit de faire dans le sous-Porté Disparu, nous perdant Gene Hackman dans la jungle vietnamienne. Quelques incroyables perles, du calibre de Deadly Prey, nanar de haute volée où un simili-Rambo en minishort explose une ribambelle de sbires de diverses façons, égaient encore cette année 1988. Les années 90, moins belliqueuses, permettent à Tom Berenger de jouer au franc-tireur hanté par quelques démons dans le nerveux Sniper - Tireur d'Elite. Environnement hostile, hiérarchie reniée et répliques viriles -« Y'a pas de pédés dans la jungle ! »-, un cocktail classique et bien dosé pour un film efficace qui nous offre en prime du bullet-time avant l'heure. Et 1993 est bien sur l'année de Hot Shots 2, parodiant l'imagerie de Rambo pour l'hilarant résultat que l'on connaît.

Haute Sécurité (Lock up) - 1988

Haute Sécurité sort la même année que l'horriblement patriotique et anti-russe Rambo III. Et, dans un sens, même si les deux histoires contées ne sont pas du tout les mêmes, les deux films convergent en un point commun : le culte du héros. Que ce soit en John Rambo ou en Franck Leone, Sylvester Stallone incarne celui par qui tout arrive. Celui qui fait se lever les foules, qui force le respect et l'admiration à grand coup de testostérone. Lock up - ou Haute sécurité dans sa traduction française - raconte l'histoire de Franck Leone, qui purge une peine de six mois de prison dans un centre pénitentiaire tranquille. Sans autre forme d'explication, Franck est tiré du lit une nuit pour être emmené dans un pénitencier cauchemardesque et concentrationnaire. Matons sadiques, tortures, humiliations, violences, Franck doit subir tous les outrages sans broncher pour espérer retrouver rapidement la liberté et vivre heureux avec sa femme qui l'attend. Mais Warden Drumgoole, le directeur de la prison, lui en veut terriblement pour des faits antérieurs et met tout en oeuvre pour faire craquer le détenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la représentation qui est faite du milieu carcéral est complètement fictive. Le nombre d'incohérences est incalculable. On laisse partir Franck en week end dans sa première prison, on le transfère sans décision de justice au milieu de la nuit vers une autre prison, pourvue d'un garage dans lequel il est possible de passer ses journées à bricoler une grosse voiture sans rendre de compte à personne. Bref, ne cherchons pas à nous étendre, vous l'aurez de toute façon compris, Haute sécurité n'est pas un film de réalisme sur l'univers carcéral. Le film tourne du début à la fin autour du personnage idyllique, modéré, parfait, qu'incarne Stallone. On croirait certaines scènes tournées juste pour mettre en valeur la musculature de Sly (les flash du mitard, la cage au gaz mortel). A trois cents contre un, Franck Leone arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et le film s'avance inexorablement vers le happy end. Haute Sécurité, dans la parfaite continuité de Rambo II et III ? Pas tout à fait. Ici, pas de patriotisme imbécile. Les valeurs transmises sont celles de la tolérance et de l'humanisme. Stallone incarne dans Haute Sécurité un homme qui court après le bonheur de la libération, un homme fidèle en amitié et en amour, capable de subir tous les outrages en ayant à l'esprit d'atteindre la fin de son calvaire. On est bien loin du discours du furieux Cobra, réalisé seulement deux ans plus tôt, qui condamnait tous les délinquants à la peine capitale. Ici, Stallone incarne un criminel à visage humain. Lock up démontre l'importance des valeurs humaines en prison et s'oppose formellement à la peine de mort. Evidemment, Haute sécurité reste un film d'action très viril, bourré de clichés et d'invraisemblances. Ne vous attendez pas à pouvoir le ranger entre le Trou de Jacques Becker et Midnight Express d'Alan Parker ! Un divertissement sans prétention mais très efficace, avec un message positif et un rythme soutenu.

Haute Sécurité sort la même année que l'horriblement patriotique et anti-russe Rambo III. Et, dans un sens, même si les deux histoires contées ne sont pas du tout les mêmes, les deux films convergent en un point commun : le culte du héros. Que ce soit en John Rambo ou en Franck Leone, Sylvester Stallone incarne celui par qui tout arrive. Celui qui fait se lever les foules, qui force le respect et l'admiration à grand coup de testostérone. Lock up - ou Haute sécurité dans sa traduction française - raconte l'histoire de Franck Leone, qui purge une peine de six mois de prison dans un centre pénitentiaire tranquille. Sans autre forme d'explication, Franck est tiré du lit une nuit pour être emmené dans un pénitencier cauchemardesque et concentrationnaire. Matons sadiques, tortures, humiliations, violences, Franck doit subir tous les outrages sans broncher pour espérer retrouver rapidement la liberté et vivre heureux avec sa femme qui l'attend. Mais Warden Drumgoole, le directeur de la prison, lui en veut terriblement pour des faits antérieurs et met tout en oeuvre pour faire craquer le détenu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la représentation qui est faite du milieu carcéral est complètement fictive. Le nombre d'incohérences est incalculable. On laisse partir Franck en week end dans sa première prison, on le transfère sans décision de justice au milieu de la nuit vers une autre prison, pourvue d'un garage dans lequel il est possible de passer ses journées à bricoler une grosse voiture sans rendre de compte à personne. Bref, ne cherchons pas à nous étendre, vous l'aurez de toute façon compris, Haute sécurité n'est pas un film de réalisme sur l'univers carcéral. Le film tourne du début à la fin autour du personnage idyllique, modéré, parfait, qu'incarne Stallone. On croirait certaines scènes tournées juste pour mettre en valeur la musculature de Sly (les flash du mitard, la cage au gaz mortel). A trois cents contre un, Franck Leone arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et le film s'avance inexorablement vers le happy end. Haute Sécurité, dans la parfaite continuité de Rambo II et III ? Pas tout à fait. Ici, pas de patriotisme imbécile. Les valeurs transmises sont celles de la tolérance et de l'humanisme. Stallone incarne dans Haute Sécurité un homme qui court après le bonheur de la libération, un homme fidèle en amitié et en amour, capable de subir tous les outrages en ayant à l'esprit d'atteindre la fin de son calvaire. On est bien loin du discours du furieux Cobra, réalisé seulement deux ans plus tôt, qui condamnait tous les délinquants à la peine capitale. Ici, Stallone incarne un criminel à visage humain. Lock up démontre l'importance des valeurs humaines en prison et s'oppose formellement à la peine de mort. Evidemment, Haute sécurité reste un film d'action très viril, bourré de clichés et d'invraisemblances. Ne vous attendez pas à pouvoir le ranger entre le Trou de Jacques Becker et Midnight Express d'Alan Parker ! Un divertissement sans prétention mais très efficace, avec un message positif et un rythme soutenu.

Tango et Cash - 1988