Dossier cinéma - Les années soixante (1960-1969)

Cinéma / Dossier - écrit par iscarioth, le 22/05/2006

Partout, l'ancien monde s'écroule. La déstalinisation avance à l'est, les pays colonisés s'émancipent, la France change : « A nouveau régime, nouveau cinéma » commentera Claude Chabrol. La nouvelle Vague est venue dépoussiérer un art qui commençait à dépérir, à suffoquer. Même si elle est bien souvent moins politisée qu'ailleurs, la Nouvelle Vague française va subir les foudres des autorités qui jugent bien souvent qu'elle va trop loin. La Religieuse de Jacques Rivette et Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard sont deux gros exemples. Les années soixante, au cinéma comme ailleurs, c'est aussi la libération sexuelle, avec une image de la femme toute renouvelée et libérée. « Vive l'indépendance érotique et politique des femmes » peut-on lire dans les grandes manifestations parisiennes de la MLF. La femme s'émancipe des contraintes sociales et pudiques. Qui illustre mieux cette mouvance que Bardot ? Bien malgré elle, la jeune femme a choqué autant qu'elle a influencé. Dans tout l'hexagone, les références s'appellent Rohmer, Rivette, Truffaut et surtout Godard, véritable avatar du cinéma moderne. De son côté, Hollywood concrétise une mutation qui se faisait attendre. Les stars ne sont plus les mêmes. L'ancienne génération s'éteint avec Monroe en 1962. Apparaissent les Eastwood, Connery et autres Nicholson. Après l'humiliante époque du cinéma fasciste et l'impasse connue par le néoréalisme, l'Italie favorise une politique qui vise à promouvoir le cinéma d'auteur, en vue de l'évolution générale. Naissent de nouvelles légendes, de grands noms au rayonnement mondial tels que Pier Paolo Pasolini ou Sergio Leone... Sous l'impulsion du Free cinema anglais et de la Nouvelle Vague française, mouvements ayant surgi à la fin des années 1950, le cinéma des années 1960 va connaître un grand renouvellement, un rajeunissement. C'est ce que l'on a appelé le « Jeune Cinéma ». Le Jeune Cinéma va donner lieu à des spécialisations stylistiques et géographiques (cinéma Novo, Printemps de Prague). Ce mouvement se caractérise par un élan libertaire, une volonté de narguer la censure, de la provoquer pour mieux la faire reculer, une volonté de casser enfin avec la mécanique habituelle des films commerciaux... Le Jeune Cinéma a une double paternité : le Free Cinema et la Nouvelle Vague : deux courants cinématographiques tout aussi révolutionnaires que différents l'un l'autre. Leurs divergences vont peser sur leurs héritages respectifs. Ainsi, le « Printemps de Prague » découle plus de la Nouvelle Vague en ce sens où il est moins politisé et se base plus sur l'observation. C'est aussi le cas du jeune cinéma américain. Le cinéma Novo, lui, est plus énervé et politisé, à l'image du Free Cinema anglais. Il est dénonciateur des injustices sociales.

A bout de souffle« Je me disais ; il y a déjà Bresson, il vient d'y avoir Hiroshima mon amour, un certain cinéma se termine, il est peut-être clos, alors mettons le point final, montrons que tout est permis. Ce que je voulais, c'était partir d'une histoire conventionnelle et refaire, mais différemment, tout le cinéma qui avait déjà été fait. Je voulais aussi rendre l'impression qu'on venait de trouver ou de ressentir les procédés du cinéma pour la première fois ». Les paroles sont de Jean-Luc Godard. C'est en 1960 que parait son film A bout de souffle, véritable manifeste du mouvement de la Nouvelle Vague. Les paroles de l'auteur, citées ici, ne sont pas esseulées. Bien des critiques adhèrent à la vision de Godard. Ainsi, dans le Figaro littéraire, la même année, Claude Mauriac commentera : « C'est avec joie que nous saluons la naissance du premier cinéaste de la jeune école, qui nous apporte le bonheur d'une oeuvre riche, violente, poétique, et ne ressemblant en rien à ce qui a été fait avant lui. ». Par son innovation scénaristique, par l'épuration de sa mise en scène (décors naturels, caméra à l'épaule, son direct...), par la clarté et l'honnêteté du jeu d'acteur (dialogues parfois improvisés, regards caméra, tournage d'environ en mois), A bout de souffle est digne de sa réputation de film manifeste de la Nouvelle Vague. Un film de l'école « Cahiers du cinéma », presque toute l'équipe du magasine ayant participé à son élaboration : scénario de Jean-Luc Godard, d'après une idée de Truffaut, avec un conseiller technique nommé Claude Chabrol. Lors du tournage du film, Jean-Luc Godard s'est aperçu que celui-ci était trop long. Au lieu de supprimer les passages les moins utiles, comme tout autre réalisateur l'aurait fait à sa place, Godard a retiré quelques images au début et à la fin de chaque séquence, ce qui donne une impression de rapidité, qui vient se surajouter aux autres innovations cinématographiques (le faux raccord), déjà très importantes, voire choquantes, pour l'époque. A ce propos, Georges De Beauregard, qui s'affirme par la suite comme le grand producteur de la Nouvelle Vague, en rencontrant la plupart des distributeurs européens, recevra presque toujours, en guise de réponse, à la suite de la présentation du film, la même remarque : « Ceci n'est pas du cinéma. » Mais, comme il leur a souvent répondu, « le cinéma, c'est ce que l'on voit ». A bout de souffle a reçu le Prix Jean Vigo et le prix de la mise en scène de la Berlinale.

Une courageuse décision est prise pour la sortie de Spartacus ; celle d'afficher le nom du scénariste, Dalton Trumbo, au casting, alors que son nom est inscrit sur la fameuse liste noire. Les producteurs du film auraient pu dissimuler l'identité du scénariste de cette superproduction, ce qui aurai évité de prendre des risques du point du vue commercial. La décision a pourtant été prise d'afficher le nom de ce « banni » et, par voie de cause à effet, de le réhabiliter, sans s'occuper de la mauvaise presse que le film allait devoir supporter. D'ailleurs, à ce niveau, les choses ont changé et le film Spartacus le prouve. Même si la plupart des journaux jettent la pierre à ce film "de communistes", cela ne suffit pas pour entraver sa réussite commerciale. Force est de constater que l'emprise de la presse s'est bien amoindrie, par rapport aux décennies précédentes. Même le président Kennedy est allé voir le film. La réalisation, sur la volonté de Kirk Douglas qui interprète le rôle-titre, est confiée à Stanley Kubrick, et non à Anthony Mann, initialement prévu. On accuse Douglas d'avoir placé à la réalisation le jeune Kubrick pour pouvoir le manipuler à sa guise. Il n'en est rien. Kubrick donne à ce film d'action sa tournure sociale et politique.

« Je fais un film sur l'instabilité des sentiments, sur leurs mystère » nous confie Michelangelo Antonioni, auteur du célèbre L'avventura. Ce film raconte l'histoire de deux personnes : l'amant et l'ami d'une femme portée disparue. Les deux individus vont entamer des recherches avant de l'oublier et de continuer leurs vies. Le film suscite des réactions très partagées mais toujours passionnées. Fin mai, au Festival de Cannes, la première projection de L'Avventura est huée. Les artistes ressortent de la salle, en proie à une grande violence verbale, presque physique : « Antonioni, bouleversé, sort de la salle aux bras de Monica Vitti dont le visage ruisselle de larmes » nous rapporte Robert Chezal. Quelques jours plus tard, devant la polémique, une pétition est signée par de nombreux et prestigieux cinéastes, producteurs, distributeurs, comédiens, journalistes et écrivains, qui tient ce langage : « Conscients de l'importance exceptionnelle du film de Michelangelo Antonioni, et révoltés par les manifestations d'hostilité qu'il suscita, les professionnels et les critiques dont les noms suivent tiennent à exprimer toute leur admiration à l'auteur de ce film ». Finalement, le film reçoit à Cannes le prix spécial du jury pour sa « contribution remarquable à la recherche d'un nouveau langage cinématographique ». Un prix de consolation assorti d'un commentaire assez frileux, mais révélateur. L'avventura est en effet une étape importante dans l'évolution du cinéma. Le film se détache de la production habituelle, par son rythme très lent, mimant une vision glaciale de la vie. On parle de « néoréalisme intérieur ». Un style épuré de toute dramatisation, qui met en scène des personnages blasés, instables, tourmentés et obsédés par la réussite sociale et amoureuse. La seule issue, pour eux, est l'échec, voire le suicide. Une oeuvre très difficilement descriptible. Un mot à la mode, lancé par Françoise Sagan, colle au film à l'époque : « l'incommunicabilité ». Pour rester à Cannes, la non moins controversée Dolce Vita, de Frederico Fellini, obtient la palme d'or. Il s'agit d'une oeuvre acerbe et baroque sur l'univers des grandes stars et des intellectuels.

Avec un faible budget, en autoproduction, Hitchcock transcende son oeuvre en livrant au monde, en 1960, ce qui est peut être le plus retenu de ses films. L'angoissant Psychose retrace l'histoire de Norman, jeune homme incarné par Anthony Perkins, apparemment banal, mais qui se révèle être un tueur psychopathe en puissance. Un voyage au coeur de la folie, très retenu pour la scène de la douche, l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma.

Pour parler de la production cinématographique française de cette année 1960, on peut citer Plein Soleil, film en couleur de René Clément, avec Alain Delon et Marie Laforêt. Un film dans l'air du temps qui exploite le filon de la Nouvelle Vague ; Clément se paye ici les services de l'un des scénaristes attitré du mouvement : Paul Gégauff. A l'instar de Jean-Paul Belmondo, dans A bout de souffle, Alain Delon se révèle dans Plein Soleil. La performance de l'acteur est, pour beaucoup, la seule chose à retenir du film.

Un peu plus marquant, mais issu d'un revirement tout aussi suspect, Zazie dans le métro de Louis Malle, se veut l'interprétation cinématographique du livre de Queneau. Sur fond burlesque, le film nous embarque dans la visite de Paris de Zazie, une fillette qui n'arrive pas à atteindre le métro, en grève. Un film qui, dirait-on, se force presque à rompre avec tout classicisme, cassant le déroulement type d'une comédie, usant d'innovations techniques comme les accélérés. Le film recherche une équivalence visuelle aux gags verbaux de Queneau. On peut le soupçonner, à l'instar de Plein Soleil, de vouloir « surfer » sur la Nouvelle Vague, caractérisée par ses pieds de nez à la composition cinématographique classique. Autre production française, d'un tout autre genre, Le Testament d'Orphée avec Jean Cocteau à la réalisation et Jean Marais dans le rôle-titre. On remarque aussi la présence du célèbre Picasso. Cocteau abandonne dans ce film toute volonté de créer une histoire, au sens propre du terme : « Tout ce qui s'explique, tout ce qui se prouve est vulgaire ». Le film est un long rêve de poète.

En Grande-Bretagne, Samedi soir et Dimanche matin de Karel Reisz est l'un des grands films réalisés en 1960, directement lié au courant « Free Cinema », antérieur à la Nouvelle Vague française mais avec laquelle il partage des points communs. Le film parcoure la vie d'un milieu prolétarien avec honnêteté et justesse. A l'instar du néoréalisme italien et comme la Nouvelle Vague française, le free cinema anglais est formé par de jeunes réalisateurs décidés à faire changer de cap le cinéma en place, véritablement sclérosé et totalement déconnecté de la réalité, surtout de la réalité sociale. Ce courant, en Angleterre, se reconnaît surtout par sa volonté de repousser « l'establishment », les salons londoniens et autres coquetteries du sud bourgeois. Le mouvement s'attache à la description crue de la réalité sociale des quartiers prolétarien, ce qui n'empêche pas une certaine douceur et une nostalgie dans le récit. Ces Lindsay Anderson, ces Tony Richardson, comme ces Jean-Luc Godard ou ces François Truffaut, commencent par exprimer leurs verves en s'investissant dans la critique, avant de se mettre au court, puis au long métrage, à petit budget. Karel Reisz, à l'époque, est certainement l'un des plus engagés et l'un des plus féroces du free cinema. Il décrit sans simulacre la réalité de la condition de vie ouvrière et s'engage sans demi-mesure contre l'establishment, ce qui lui vaut d'être un peu vite étiqueté « marxiste » par une majorité de la presse londonienne bien-pensante.

ViridianaUne autre odeur de scandale pour Buñuel. L'auteur se met à dos le Vatican, l'Espagne franquiste et bien sur, la censure. Viridiana raconte l'histoire d'une femme qui renonce au couvent et à toute vie spirituelle lorsqu'elle découvre l'attirance qu'elle génère auprès des hommes. « Le film le plus réaliste de Bunuel, le plus clair dans sa signification » dira Georges Franju. Dans ce film, Bunuel règle ses comptes avec la religion, au travers d'un « chemin de croix à l'envers ». Toujours plus provocant, Bunuel répond à ses détracteurs en ces mots : « C'est le hasard qui m'a amené à montrer des images impies ; si j'avais des idées pies, peut être les exposerais-je aussi ». Le film est donc jugé impie, voire même blasphématoire, et, juste un jour après avoir reçu la palme d'or à Cannes, il est dénoncé par le pape. L'annonce du retour de Bunuel, après vingt années d'exil, en Espagne, et sa décision de tourner Viridiana à Madrid avait inquiété les républicains espagnols. Bunuel se serait-il soumis au franquisme ? La suite des événements prouva aux inquiets que non. Par chance, après avoir été réalisé en Espagne, le film effectua, pour des raisons de qualité technique, son montage à Paris. Le début du festival de Cannes ayant lieu seulement cinq jours après la fin du montage, le film n'a pas eu le temps de passer par Madrid, ce qui lui a permis d'esquiver la censure franquiste. Une fois la palme d'or décernée au film, qui triomphe en France, c'est le branle-bas de combat pour les autorités espagnoles. Le film, le premier primé dans un festival international pour l'Espagne, est totalement ignoré. On relève de ses fonctions le directeur du cinéma espagnol, jugé responsable de cette honte et on interdit aux médias espagnols de parler de l'oeuvre, de sa promotion à Cannes ou de son auteur. Le film n'est pas interdit, mais étouffé. Même s'il n'est pas distribué en Espagne, sa distribution mondiale est assuré par Gustavo Alatriste, principal producteur du film, mexicain, qui possède des copies de l'oeuvre finalisée. Le film ne sera visible en Espagne qu'à partir de 1977.

West Side Story, comédie musicale de Robert Wise et de Jérôme Robbins est à la fois un des sommets du genre musical et la négation de sa nature fondatrice. Pour la première fois, une comédie musicale est assortie d'un message de tristesse et de violence. On est loin de la joie de vivre communicative des films de Fred Astaire. La comédie musicale telle qu'elle a été traitée jusque fin des années 1950 est morte, place au désenchantement. Le genre ne sera désormais plus un véritable divertissement onirique et prendra des consonances beaucoup plus dramatiques. Ici, la jeunesse bagarreuse et divisée s'illustre entre les séquences de ballet. Le film est en fait une transposition assez légère de l'oeuvre shakespearienne Romeo et Juliette dans les banlieues new-yorkaises. Portoricains et WASP prennent ici la place des Montaigu et Capulet. L'intrigue sentimentale est toutefois bien plate et s'estompe rapidement devant la violence urbaine. Avant d'être un film, West Side Story était l'une des comédies musicales les plus prisées de Broadway, fin des années 1950. Le film présente une double paternité. Robert Wise, le réalisateur qui s'occupe des parties « non dansées » et Jérôme Robbins, le chorégraphe, issu du spectacle initial. L'année suivant sa sortie, West Side Story remporte dix Oscars, dont le prix du meilleur film et celui de la meilleure réalisation.

Le premier long métrage de Jacques Demy, Lola, n'est pas sans rappeler divers films et auteurs qui ont sûrement influencé le jeune réalisateur de 29 ans. A Nantes, Lola, chanteuse de cabaret, et son ami Michel ont rendez-vous avec le destin. Les similitudes avec le film de Josef Von Sternberg, l'Ange Bleu ne manquent pas : le prénom de l'héroïne, sa profession, son corps tressé d'une guêpière, sa tête ornée d'un haut de forme... Mais c'est plus de Max Ophuls qu'il s'agit. Demy ne se cache pas de s'être directement inspiré de l'oeuvre de l'auteur. Ce premier film lui est d'ailleurs dédié. Non seulement l'héroïne de Demy rappelle beaucoup une certaine Lola Montès, mais le récit du film fait aussi référence à La Ronde. L'auteur se réclame aussi, à un niveau moins important, des cinéastes Cocteau et Visconti. Agnès Varda, future épouse de Jacques Demy, signe les paroles des chansons du film. Varda est d'ailleurs la réalisatrice du film Cléo 5 à 7, une des expériences féeriques de la Nouvelle Vague, qui sort moins d'un an après Lola. Le film raconte deux heures de la vie d'une jeune femme capricieuse et superstitieuse qui attend de savoir si elle est atteinte d'un cancer.

La NotteDu côté italien, deux événements marquants. Pier Paolo Pasolini signe son premier film, Accattone, et Michelangelo Antonioni filme les turpitudes d'un couple de bourgeois milanais dans La Notte (La Nuit). Antonioni développe son thème de prédilection : l'amour ; l'amour assorti de toutes les incertitudes qui en découlent, l'amour qui se fait et se défait.... Dans un style glacial, comme pour L'Avventura, Antonioni explore la psychologie de ses personnages de fond en comble. Michel Butor commentera : « Jamais le cinéma n'a exploré la psychologie avec tant de minutie et d'honnêteté ». Jeanne Moreau et Marcello Mastroianni s'illustrent dans le rôle du couple en pleine décrépitude. Quant à Accatone, il s'agit du premier film de Pier Paolo Pasolini, l'un des plus grands cinéastes italiens de ce 20ème siècle passé. Poète, romancier, journaliste, scénariste, l'homme a presque quarante ans lorsqu'il tourne ce premier film. Il n'y aura pas de tâtonnements, Accatone l'affiche d'emblée comme l'un des plus grands. Le film tire son titre de ce personnage : Accatone (traduire littéralement "mendiant"), vivant dans un faubourg misérable de Rome et passant le meilleur de son temps à la terrasse des cafés en compagnie de collègues, comme lui jeunes souteneurs. La tranquillité du jeune homme est troublée lorsque sa "protégée", Maddalena, est mise en prison à la suite d'un règlement de comptes... A première vue, Pasolini nous livre ici une fresque néoréaliste. A première vue, seulement... Ce film nous livre en fait la vision très subjective de l'auteur sur une jeunesse sans illusion, qui se livre au vol, chez les garçons, et à la prostitution, chez les filles. Les idéaux du célèbre écrivain transpirent très largement dans ce film. Accatone, sous-produit des bas-fonds, se libère de sa condition grâce à l'amour et par une fin tragique.

Marilyn MonroeLa mort de Marilyn Monroe est le principal événement de cette année 1962. Après Rudolph Valentino et James Dean, c'est à une femme de rentrer dans le panthéon des grandes stars mortes prématurément. L'actrice est retrouvée sans vie le matin du 6 Août 1962, dans son lit, dans sa villa de Brentford, en Californie. Aucune lettre d'adieu ne vient expliquer ce qui ne peut être qu'un suicide. L'autopsie démontre une absorption massive de tranquillisants. Toutes sorte d'hypothèses sans véritable fondement circulent autour de la mort de Marilyn : le complot fermenté par le FBI pour protéger Kennedy, le crime perpétré par des médecins malveillants... Marilyn Monroe était déjà une légende de son vivant. Elle devient la plus grande star de l'histoire du cinéma avec cette mort prématurée. Son visage incarne à lui seul Hollywood. Son passé tumultueux, de même que sa vie sentimentale chaotique, viennent amplifier le mythe de la jeune blonde fragile, tuée par une vie trop injuste avec elle. Un père absent, une mère folle et internée dans un hôpital psychiatrique, une famille d'accueil qui la bat et enfin l'orphelinat. Un difficile parcours, rien que pour ses seize premières années. Du côté de sa vie privée, elle n'est pas plus gâtée : trois mariages ratés (Jim Dougherty, Joe Di Maggio et Arthur Miller) et deux fausses couches, ainsi que ces fameuses déceptions ou "amours interdits" avec John F. Kennedy et Yves Montand. Les plus spéculateurs sur le sujet, affirment que "le déclin Monroe" se situe en 1961, avec le divorce d'avec Arthur Miller, qui l'a, semble-t-il, bouleversée. Petit retour en arrière. Marilyn Monroe commence sa carrière de modèle grâce à des photographies pour lesquelles elle pose, sur les femmes dans les usines d'armement pendant la guerre. Après quelques tergiversations, Hollywood ne tarde pas à adopter la jeune blonde. Premiers succès avec Quand la Ville dort de John Huston et All about Eve de Joseph Mankiewicz. Un début de carrière avec la 20th Century Fox qui lui confie surtout des rôles de blonde "légère". Des rôles plus sincères lui sont offerts début des années 1950, avec, par exemple, Troublez moi ce soir. Monroe est vite devenue la star la plus populaire de la Fox et un véritable sex-symbol pour toute l'Amérique. « Elle arrive devant la caméra et la caméra tombe amoureuse, en fait un sex-symbol » dira Howard Hawks à son propos. Après l'énorme succès qu'elle remporte pour son rôle dans Sept ans de réflexion de Billy Wilder (1955), Marilyn crée sa propre maison de production, quitte l'atmosphère étouffante et éprouvante d'Hollywood pour New-York et suit les cours de Strasberg à l'Actor's Studio.

Elle rencontre dans les milieux intellectuels new-yorkais Arthur Miller, l'un des grands dramaturges américains. Elle met en pratique les leçons de Strasberg dans Bus Stop de Joshua Logan (1956) et est pour la première fois unanimement encensée par la critique. Assez illogiquement, c'est à ce moment où tout lui sourit, que le malaise s'installe et qu'elle perd toute confiance en elle et en son talent. Marilyn doit tourner Le Prince et la Danseuse de Laurence Olivier. Le couple Miller-Monroe est très mal accueilli par les britanniques et Marilyn ne s'entend pas du tout avec Olivier. Le film est un échec prévisible. Le retour aux Etats-Unis est positif. Marilyn brille dans Certains l'aiment chaud et Le Milliardaire (1959-1960). Suite à ce dernier film, une aventure sans lendemain avec Yves Montand casse le couple que Monroe formait avec Miller. En 1960, lorsqu'elle tourne Les Désaxés, sous la direction de John Huston, elle s'enfonce de plus en plus dans ses problèmes d'alcool et est hospitalisée, en Août 1960. Clark Gable meurt le 17 du même mois. Marilyn, qui l'admire beaucoup, s'enfonce d'autant plus dans sa déprime que la femme du défunt l'accuse d'avoir causé la mort de son mari. Monroe essuie l'échec d'une première tentative de suicide, en se défenestrant. Elle rentre ensuite dans une clinique psychiatrique, en février 1961. Le plateau de Quelque chose doit craquer de George Cukor sera son dernier. De plus en plus absente du tournage, la Fox la licencie avant de lui intenter un procès et de réclamer 750 000 dollars d'indemnités. La dégradation du moral et de la santé de la star s'accentue jusqu'à ce fameux 5 août 1962, date à laquelle l'actrice absorbe une quantité mortelle de tranquillisants.

Cette ébauche biographique, sur la vie de Marilyn, était nécessaire, dans l'optique d'une rétrospective sur les années 1960. Outre le fait que le suicide de Marilyn est le principal événement de l'an 1962, la mort de la star est la tragédie la plus marquante de toute l'histoire du cinéma.

La production cinématographique américaine de 1962 est plutôt pâle. Pas de succès retentissant ni de chef d'oeuvre mémorable... On peut noter Le jour le plus long de Darryl F. Zanuck, un film que l'on retient surtout pour son casting fulgurant, qui permet aux plus grands acteurs de débarquer sur les plages normandes : Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan, Sean Connery, John Wayne, Bourvil, Alain Delon... Une reconstitution historique longue de trois heures et filmée en noir et blanc.

Loin des biographies aseptisés habituellement créées sous l'égide hollywoodienne, John Huston, avec Freud, passions secrètes livre un portrait très remarqué du célèbre viennois, père de la psychanalyse. Basé sur le script de Jean-Paul Sartre, le film réserve une grande place à l'univers onirique de Freud, incarné par Montgomery Clift.

On l'a dit, Hollywood est plutôt pâle en cette année 1962. L'engagement américain dans la guerre du Vietnam contribue à faire baisser la cote du Nouveau Monde en terme de popularité mondiale, à tel point que c'est l'Angleterre qui prend le dessus. La Grande Bretagne possède le cinéma qui se distingue, tant par son succès en salle que par ses qualités intrinsèques.

James Bond contre Dr NoTout d'abord, un film bricolé dans les studios londoniens et sur les plages de Jamaïque, un petit film d'espionnage qui va écraser toutes les productions américaines. Il s'agit bien sur de James Bond 007 contre Dr No, premier opus du feuilleton cinématographique le plus prolifique de l'histoire. Les producteurs du film, Harry Saltzman et Albert Broccoli ont racheté pour une bouchée de pain les mémoires largement romancées d'un ex-agent secret au passé mythique. Pour le coup, s'illustrent Ursula Andress dans le rôle de la plaisante naïade, qui sort de l'eau vêtue d'un tout petit bikini et Sean Connery dans le rôle du fameux espion "made in Britain". Le film les porte au plus haut de la gloire.

LolitaUn « transfert » de grande importance a eu lieu, début des années soixante, qui a permis aux britanniques de devancer leurs cousins américains pendant quelques années sur la scène filmique internationale. Il s'agit de Stanley Kubrick, qui s'est exilé chez les anglais. Il y réalise en cette année 1962 Lolita, adapté du fameux roman de Vladimir Nabokov. L'histoire du film, et celle du roman, raconte l'expérience d'un quadragénaire qui épouse une veuve pour mieux en approcher la fille. Kubrick adoucie tout de même son film par rapport au récit original. Dans le film, la "lolita" n'a pas douze mais quatorze ans. Il a fallu radoucir l'oeuvre originale pour une adaptation filmique, les ligues de vertu américaines ayant déclanché le scandale autour du film alors qu'il n'était pas encore en tournage. Les comédiens sont pour beaucoup au succès du film : aux déjà connus James Mason et Shelley Winters vient s'ajouter le nom de Sue Lindon, seize ans, dans le rôle de la jeune fille perverse.

Laurence d'ArabieTroisième film à succès pour cette vague britannique : Lawrence d'Arabie, du célèbre David Lean. L'action prend place pendant la première guerre mondiale, en Arabie, où les turcs, alliés des allemands, combattent les forces anglaises. Le film se centre surtout sur le personnage de Thomas Edward Lawrence, un officier britannique qui se range du côté arabe pour repousser les turcs. Malgré le classicisme apparent, le film est un chef d'oeuvre rempli d'audaces. Le casting du film est remarquable (Alec Guinness, Peter O'Toole, Omar Sharif) et les moyens mis en oeuvre considérables. David Lean creuse beaucoup la psychologie de son personnage, Lawrence, lui conférant une force charismatique qui tire son essence de la dualité de sa personnalité : à la fois courageux et opportuniste, généreux et hégémonique, tenace et obstiné. Un homme à la fois ange et démon.

CléopâtreAlors que l'an 1962 peut sembler assez fade, l'année 1963 est prodigieuse pour le cinéma, avec des oeuvres maîtresses pour chaque pays. Coté américain sort en salle un projet souvent reconduit à Hollywood et qui a été concrétisé par Mankiewicz au travers d'une production gigantesque. Cléopâtre a coûté quarante millions de dollars à la Fox à cause de ses gigantesques décors, de ses machineries importantes et de ses milliers de costumes (26 000 au total, avec 58 costumes dont un en or massif pour la seule Cléopâtre). Mais l'ardoise du film prit en longueur surtout à cause de la lenteur du tournage dont les péripéties se sont étalées sur deux ans. Des changements de réalisateur et d'acteurs, des manoeuvres coté production, qui ne sont pas sans rappeler l'historique du film Autant en emporte le vent. Walter Wanger, célèbre producteur hollywoodien, souhaitait, avec le film, effectuer une fresque de légende à l'instar de Griffith et de son Intolérance pour clôturer avec faste sa carrière. Simplement, l'homme était peu au courant des réalités économiques des années 1960 et il s'est aventuré assez vite dans le plus périlleux des projets hollywoodiens, tentant de ressusciter les fastes du vieux cinéma américain des débuts. Il engage tout d'abord Rouben Mamoulian, réalisateur confirmé et célèbre, et achète à prix d'or les talents d'Elisabeth Taylor. Les premières difficultés se font sentir sur les premiers instants du tournage. L'actrice-vedette et le réalisateur ne s'entendant guère. Mais le pire reste à venir. Une trentaine de jours après le début du tournage, nous sommes en octobre 1960, Taylor tombe malade et doit être hospitalisé. Le tournage est remis à février 1961 mais Rouben Mamoulian se retire, ainsi que Peter Finch et Stephen Boyd, les deux principaux acteurs du film. Mankiewicz est appelé en remplacement par la production. Richard Burton et Rex Harrison remplacent Finch et Boyd. Mankiewicz s'entoure d'une nouvelle équipe. Alors qu'à peine quelques minutes du film ont été tournées, sept millions de dollars ont déjà été dépensés ! Comme si cela ne suffisait pas, l'état de santé de Elisabeth Taylor va s'aggraver : en mars, elle est opérée d'urgence puis sombre dans le coma. Liz échappe de peu à la mort. Le tournage du film s'exporte en Italie, à Rome, la reconstitution de l'Egypte dans le froid britannique ayant été impossible. Des changements à la direction de la Fox interviennent. Zanuck reprend la direction de la firme en plein naufrage à cause de l'enlisement du tournage de la superproduction Cléopâtre (la compagnie a du vendre les 2/3 de ses terrains hollywoodiens). Zanuck et son interventionnisme musclé, secouant Mankiewicz, donnent un coup de fouet la réalisation qui s'achève le 13 octobre 1962. Un film « conçu dans un état d'urgence, tourné dans l'hystérie et terminé dans une panique aveugle » : voilà ce qu'en dira Mankiewicz. La superproduction a pour principal mérite d'avoir fait prendre conscience à Hollywood qu'elle ne peut plus se permettre les fastes de sa jeunesse.

En cette même année 1963, Hitchcock signe son petit bijou : Les Oiseaux . « C'est peut-être le film le plus terrifiant que j'ai jamais fait ! » scande l'affiche du film, floquée de la signature du maître de l'angoisse. Il a fallu à Hitchcock plusieurs années pour accoucher de ce chef d'oeuvre, ce qui est étonnant, quant on connaît sa prodigieuse fertilité, palpable dès le premier coup d'oeil sur sa filmographie. Le plus laborieux a été la préparation, le tournage n'étant que la concrétisation d'un projet préparé dans le détail, aux yeux d'Hitchcock. Ce film, qui s'ouvre sous des airs de comédies et qui se referme sur une vision apocalyptique tient pour source un fait divers : dans la région de Los Angeles, des oiseaux s'en sont pris, pour une raison inexpliquée, à des hommes. Pour générer l'angoisse, deux notions importantes, dans ce film : la communauté urbaine banale (la banlieue de Los Angeles, pour le film, Bodega Bay) et le comportement inhabituel des volatiles. Hitchcock avait à la base pensé à utiliser des oiseaux mécaniques, pour son film. Mais l'artifice étant trop gros, il a fait appel à l'un des plus grands dresseurs d'animaux d'Hollywood : Ray Berwick, qui a travaillé auparavant pour la célèbre série Lassie. Selon les spécialistes et les critiques, Hitchcock atteint, avec Les Oiseaux, son meilleur niveau. Comme souvent, cet apogée est aussi le commencement d'un déclin inévitable. Ses cinq derniers films, de Marnie (1964) à Complot de Famille (1975) sont décevants, d'un niveau bien bas en comparaison de ce qu'il a nous a habitué à voir, selon une majorité de critiques. Pour l'anecdote, Tippi Hedren, l'actrice principale, a fait une crise de nerf, à la suite de la séquence choc de l'attaque des oiseaux dans le grenier. L'actrice a bien cru perdre un oeil.

Dr Jerry et Mister LoveJerry Lewis s'impose comme un auteur à part entière. Il réalise, met en scène, scénarise et joue le rôle principal de son film, le très marquant Docteur Jerry et Mr Love (The Nutty Professor), variation burlesque du mythe schizophrénique Dr Jekyll et Mr Hyde. Ce film parle de Jerry, un savant très laid qui, pour se transformer en séducteur, élabore une mixture qui le métamorphose en « Buddy Love ». Lewis profite de cette formule parodique pour renverser les valeurs du livre de Stevenson et proposer une critique de l'american way of life. Le film est retenu comme étant la plus époustouflante des oeuvres de Lewis, brillante par sa novation et son humour. Lewis est encensé par la critique et applaudi par le public. La consécration d'une carrière pour le digne successeur des comiques de l'ère muette.

Elia KazanFin 1963 sort le film hommage d'Elia Kazan qui est, rappelons-le, né à Istanbul. America America retrace l'Odyssée douloureuse d'un jeune grec d'Anatolie, poursuivant le rêve américain, à la suite du génocide perpétré par les turcs pendant la Première Guerre Mondiale. Une fresque semi autobiographique qui tient pour principal thème l'émigration et au travers de laquelle beaucoup d'exilés se sont reconnus. Kazan est extrêmement marqué par son passé, ses origines. Dans une interview réalisée en 1971, il raconte : « Dans un de mes premiers souvenirs, je dors dans le lit de ma grand-mère qui me raconte des histoires que j'ai rapportée à mon tour dans America America, sur le massacre des arméniens. » Pour ce film, l'auteur nous raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, la vie d'un personnage qui finit par devenir l'expérience de Kazan elle-même : « America America était proche de moi par bien des côtés : c'était un sujet issu de ma propre vie. Je m'en approchai de plus en plus près, sur la pointe des pieds, jusqu'à dire vraiment : « C'est de moi que je parle. » ». Kazan décrit aussi, au-delà des origines, les multiples facettes de son pays d'adoption, ses plus grands attraits comme ses plus grandes contradictions.

Dans le court métrage de Chris Marker, La Jetée, les survivants d'une troisième guerre mondiale se terrent dans des souterrains. On les voit expérimenter sur un cobaye le voyage dans le temps. Le cobaye en question a été choisit pour son obsession pour un souvenir d'avant la troisième guerre mondiale. L'homme est projeté dans le passé où il découvre que l'instant qui le hante depuis des années est celui de sa propre mort. Un scénario dont s'inspirera largement, bien des années plus tard, l'américain Terry Gilliam, pour la conception de son film, L'Armée des douze singes.

Brigitte BardotEn 1963, toujours, une nouvelle oeuvre marquante affiliée à la Nouvelle Vague voit le jour. Il s'agit du Mépris de Godard, produit par Carlo Ponti. Ponti veut que Godard porte le roman d'Alberto Moravia à l'écran et veut d'un film plus commercial qu'à l'accoutumée, de la part de l'auteur. C'est sous son impulsion que sera tournée la fameuse scène du « Tu vois mon derrière dans la glace ? ». Ponti tient à assurer la bonne marche commerciale du film. Dans cette optique, le corps nu de B.B. n'est pas malvenu. Le scandale s'élève, comme toujours, face à la nudité décomplexée de Bardot. La revue Arts dira : « Si Bardot dans le Mépris scandalise, c'est de la même manière qu'une statue de la Renaissance scandalisait les attardés du Moyen Age. » Paul Java, scénariste, est chargé par un gros producteur, Prokosch, d'adapter l'Odyssée d'Homère pour un film de Fritz Lang. Camille, la femme de Paul, subit les avances de Prokosch, sous les yeux volontairement indifférents de son mari. Pour s'être servi d'elle pour bien se faire voir auprès d'un gros bonnet, Paul va voir sa femme Camille lui vouer un mépris sans borne avant de le fuir, en compagnie du fameux producteur. Fritz Lang joue son propre rôle, aux côtés de Brigitte Bardot, Jack Palance et Michel Piccoli incarnant respectivement Camille, Prokosch et Paul. Selon Godard, le Mépris, « ce sont des gens qui se regardent et se jugent, puis sont à leur tour regardés et jugés par le cinéma, lequel est représenté par Fritz Lang, jouant son propre rôle, la conscience du film, son honnêteté. » Un scénario qui permet à l'auteur de dénoncer l'envers du film, le conflit entre l'argent et le talent. Un thème choisi qui prête à sourire, quant on connaît les distorsions entre Godard et Ponti. Le Mépris tient donc comme principal thème le cinéma. La chose est annoncée dès le début du film, où, directement, le spectateur est propulsé de l'autre coté de l'action. Le film présente une très surprenante mise en abyme du septième art. Ainsi, au début du film, l'on peut voir Camille, alias B.B., discuter avec Fritz Lang de M le Maudit, alors qu'en arrière plan, sur un mur, on aperçoit des affiches publicitaires pour les films Psychose de Hitchcock et Hatari, le dernier long métrage alors en date de Howard Hawks. Le Mépris ne figure pas dans les meilleurs souvenirs de B.B., heurtée par les procédés de Godard et harcelée par les paparazzis italiens. Pourtant, le film est peut-être l'oeuvre la plus intelligente de la filmographie de Bardot. On a pu lire dans Paris-Presse : « Godard métamorphose la star en actrice en ne lui demandant plus de jouer de sa beauté mais contre sa beauté, et de nous émouvoir au lieu de nous fasciner. »

Un jeune et bel aristocrate trop laxiste engage un valet de chambre qui va peu à peu prendre le dessus sur lui et l'asservir totalement. Telle est l'intrigue de The Servant de Joseph Losey, le film britannique de cette année 1963. Le simple synopsis du film suffit pour deviner un film très critique, jouant d'une façon acerbe sur les rapports maître-esclave. La critique sociale est l'un des piliers de l'oeuvre de Losey. En attestent, ses principaux films : Haines (1950), un pamphlet antiraciste dans les plantations du sud de la Californie, Accident (1967) et sa dénonciation des milieux corrompus, M le maudit (1951) qui reprend le sujet brûlant du film de Fritz Lang... Les exemples ne manquent pas... La filmographie du britannique ne connaît pas la mièvrerie. The Servant est très certainement le film phare de Joseph Losey, un film qui éclaire le reste de son oeuvre, tout aussi emplie de qualités critiques.

Le guépardPour 1963, en Europe, les plus grandes oeuvres nous viennent très certainement de la péninsule italienne avec Le Guépard de Luchino Visconti et Main basse sur la ville de Francesco Rossi. Il gattopardo est la neuvième oeuvre de Luchino Visconti. Le film est très certainement le plus grand succès du réalisateur, longtemps boudé par le public pour s'être détourné du néoréalisme. Visconti s'est retrouvé dans le roman de Tomasi Di Lampedusa et ce film en suit très minutieusement le récit. C'est beaucoup de lui que Luchino Visconti met dans ce film qui relate les derniers moments de l'aristocratie sicilienne, avant l'inéluctable ébranlement du Risorgimento. Non sans rappeler Senso, Visconti adresse, dans ce film costumé, une nouvelle provocation aux chauvins de tout poil, en soulignant l'opportunisme et les trahisons de certains ainsi que d'autres faits historiques qui viennent entacher la gloire de cette révolution. Ici s'opposent Burt Lancaster, le célèbre américain, dans le rôle du vieux prince Salina, l'un des derniers guépard, et Alain Delon, incarnant cyniquement Tancride, bourgeois arriviste et opportuniste qui attend son heure. Une tirade du film résume un peu l'impression générale : « Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre ». Côté interprète, il est aussi à noter la présence de Claudia Cardinale, dans le rôle de la jeune Angelica, la fille d'un paysan fortuné que va épouser Tancride. Pour l'anecdote, Visconti, dont on connaît les origines aristocratiques, voulait au départ jouer lui-même le rôle du dernier guépard, le prince Salina. Au-delà du casting, le film est très remarqué pour sa mise en scène et ses décors somptueux ; 300 figurants pour la scène costumée du bal, costumes imités à la perfection, objets souvent authentiques...

Main basse sur la villeToujours en Italie, le lion d'or de la Mostra de Venise va à Main basse sur la villle de Francesco Rossi. Un film qui dénonce l'arrivisme et la corruption politique qui étouffe la péninsule italienne d'alors. On a parlé de néoréalisme critique. Nottola, député de droite et entrepreneur, voit l'un de ses immeubles, en piteux état, s'effondrer. Une commission d'enquête doit être créée mais le personnage fait traîner les choses grâce à ses relations politiques. Le succès de la liste centriste de Nottola aux élections le blanchit complètement. Le promoteur-politicien pourra poursuivre sans encombre ses trafics. Le scénario annonce bien la couleur. Pas besoin de connaître parfaitement la vie de Rossi pour comprendre que ce film est très orienté. Pour Rossi, le film n'est pas qu'un révélateur des troubles de la vie politique, il est un véritable outil polémique et une arme politique. Comme il le dit lui-même, il s'agit d'ouvrir un « débat d'idées, un débat de mentalités et un débat de moralité ». S'il réalise une fiction dénonçant apparemment avec justesse la corruption politicienne, qui, on le sait, faisait du mal à cette Italie des années 1960, Rossi est loin d'être impartial. Dans son film, seuls les politiciens de droite et du centre sont stigmatisés comme des spéculateurs sans scrupules. La gauche, elle, est présentée comme une victime impuissante. Pour enfoncer le clou, le panneau final du film affiche : « Les personnages et les faits présentés ici sont imaginaires. La réalité sociale qui les produit, elle, est authentique ».

L'année 1964 est celle du triomphe du Jeune Cinéma, à un niveau international. Demy présente ses Parapluies de Cherbourg en France, Pasolini son Evangile en Italie, Teshigahara, la femme des sables au Japon, Rocha, le Dieu noir et le Diable blond au Brésil. Commençons par la France.

Le père de Lola (1961) se frotte cette année à un genre peu prisé en France ; le film chanté. Les parapluies de Cherbourg ne connaît pas de temps mort. Dans les comédies musicales traditionnelles (on oserait dire "habituelles"), les séquences chantées et/ou dansées sont entrecoupées par de petits sketchs, qui, souvent, laissent plus de place au scénario, au déroulement de l'intrique. Là, pas de temps mort. C'est la différence entre le film chanté et la comédie musicale. Une entreprise originale soutenue par la musique de Michel Legrand et d'impressionnantes couleurs portées par le travail acharné du réalisateur avec sa costumière et son décorateur. Le film étonne aussi par sa capacité à mêler forme chantée et fond réaliste, voire dramatique. Il est à noter que ce film est l'un des premiers à incorporer dans sa trame scénaristique la guerre d'Algérie. A Cannes, la même année, Demy décroche le grand prix, qui remplace cette année la palme d'or.

Les films de Pier Paolo Pasolini sont très marqués par les images christiques. L'homme semble très épris du mythique et du sacré, ayant pourtant coupé tout lien avec l'Eglise catholique. Dans son premier film, Accatone, le héros, meurt avec les bras en croix, à l'image du Christ. Dans Mamma Roma, en 1962, le fils d'une prostituée est ligoté sur une table qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler Jésus sur sa croix. L'Evangile selon Saint Matthieu, en 1964, raconte la vie du Christ, de l'Annonciation à la Résurrection. Le film est récompensé par l'Office catholique international du cinéma. A la Mostra de Venise, Pier Paolo Pasolini décroche le prix spécial. La projection du film, au festival, est dérangée par des organisations néo-fascistes qui viennent crier leur haine contre « l'hérétique ».

La femme du sableDu côté de Cannes, le jury, présidé par Fritz Lang, a mis à l'honneur un film nippon, la Femme du sable d'Hiroshima Teshigahara. Un film énigmatique, une fable qui se nourrit d'univers fantastique et de tonalités érotiques : « Pour moi, le corps ou le paysage doivent être considérés comme des objets » déclarait l'auteur du film. L'histoire du film est peu banale. Il s'agit d'un entomologiste, perdu dans un village assailli par les sables qui découvre une femme qui devient sa servante et maîtresse.

L'année 1964 profite surtout au cinéma brésilien. C'est l'explosion du « Novo », avec le film de Glauber Rocha : Le dieu noir et le diable blond. Le cinéma Novo est né en 1962, au Brésil, avec le film de Glauber Rocha (principale tête du mouvement, vous l'aurez compris) Barraverto. Tout d'abord, ce mouvement est une « esthétique de la faim ». Extrêmement politisé, sans toutefois être récupéré par un parti politique, le mouvement impose un cinéma enraciné dans le combat social, qui dévoile sans complexe la pauvreté extrême et criante du Brésil. Ensuite, le mouvement tient à trouver une forme cinématographique propre au cinéma du tiers monde, adaptée aux cultures nationales des pays pauvres. Le cinéma novo peut aussi bien être affilié au néoréalisme italien qu'au Free Cinema britannique. Il est en tout cas intégré à la mouvance que l'on nomme généralement « Jeune Cinéma ». « On peut faire du cinéma avec une idée dans la tête et une caméra à la main » a dit Rocha. Le dieu noir et le diable blond est l'apogée du Novo, il nous présente une histoire qui se déroule dans les années 1940, dans le Sertao, région désertique du nord-est brésilien. Manuel, jeune paysan miséreux, passe de l'emprise d'un prédicateur fanatique à celle d'un bandit, avant de conclure qu'il ne faut adorer ni dieu ni diable. On sent dans le cinéma du grand Rocha une nébuleuse d'influences : néoréalisme italien, cinéma soviétique, notamment Eisenstein, documentaire social, baroquisme inspiré des films de Welles, western... Des courants fondus et mêlés à la culture nationale brésilienne.

Pierrot le FouPierrot le fou de Godard sort en 1965. Les similitudes entre ce film et A bout de Souffle ne manquent pas : le révolté Belmondo et l'étrange couple qu'il forme avec sa compagne d'infortune... Ferdinand Griffon (Belmondo) et Mariane (Anna Karina) font cavale vers le sud. Au terme de son périple, Ferdinand, alias Pierre, se peint le visage en bleu et s'entoure de bâtons de dynamite. « Merde, c'est trop bête » dit-il au moment où il tente en vain d'éteindre la mèche... A l'écriture, comme d'habitude, très libérée et virevoltante de Godard, s'ajoute des « références » plus « culturelles » qu'à l'accoutumée. Ainsi, le film s'ouvre sur la récitation de L'histoire de l'Art de Elie Faure. Belmondo n'était pas prévu à la base, pour ce rôle. Godard penchait plutôt pour Michel Piccoli, le scénariste malheureux du Mépris, puis pour Richard Burton... Sylvie Vartan aurait été préférée à Anna Karina, si seulement elle n'avait pas repoussé le rôle...

Autres grands succès en salle de l'année 1965, dans l'hexagone, Le Corniaud de Gérard Oury avec De Funès et Bourvil et Viva Maria de Louis Malle, réunissant à l'affiche Jeanne Moreau et Brigitte Bardot.

Milieu des années 1960, après le Brésil, c'est en Europe de l'est qu'il faut aller chercher une nouvelle ébauche du "Jeune Cinéma". « Le printemps de Prague » cinématographique précède le printemps politique. A l'est, de jeunes cinéastes profitent de la relative libéralisation du régime en Tchécoslovaquie pour faire émerger un cinéma nouveau, détaché des formes cinématographiques d'alors, jugées archaïques et périmées. C'est cela qui a été appelé « le Printemps de Prague ». Ce mouvement naît, comme pour la Nouvelle Vague française, d'une réaction contre le marasme dans lequel s'est embourbé la production cinématographique officielle, fade et conformiste à souhait. Cette génération est, la plupart du temps, issue de la faculté de Cinéma de Prague (la FAMU, fondée en 1946). La première ébauche du mouvement voit le jour en 1963 avec Un Jour un chat de Vojtech Jasny, un cinéaste de la génération précédente, qui fait figure de précurseur, à l'image de Leenhardt pour la France. Son film étonne et passionne à l'étranger, où l'on est peu habitué à ce genre de discours empreint de libertés de la part de l'est même si le ton de la production reste assez timoré. L'As de pique de Milos Forman, la même année, est beaucoup plus vif et rompt totalement avec les habitudes filmiques. Si l'on doit annoncer un film manifeste du mouvement, ce serait sûrement celui là. Le cinéma de l'est, encore très imprégné du réalisme socialiste imposé par la toute puissante Russie, se retrouve perturbé. Vera Chytilovà, Milos Forman, Jaromil Jires, Ravel Juracek, Jan Nemec et autres Evald Schorm forment la nébuleuse de Prague. Mais leurs styles diffèrent largement. Ils ne sont logés à la même enseigne qu'à cause du fait qu'ils s'adonnent tous à un cinéma émancipé de tout préjudice doctrinal, en défiance des interdits et du conformisme stalinien. Les années 1965-1966 forment un sommet pour ce mouvement qui sera écrasé, comme le reste, par les chars soviétiques lors de l'été 1968.

Trains étroitement surveillés de Jiri Menzel est un brillant exemple de ce cinéma tchécoslovaque audacieux. Le film approche un sujet hors du commun ; la vie sexuelle de cheminots tchèques, lors de la Seconde Guerre Mondiale. La démesure et l'envergure des scénarios des films du "Printemps", leur côté souvent burlesque, les situations désopilantes, confèrent une dimension très insolente à ce cinéma. On retiendra dans ce ton de désinvolture, Les Amours d'une blonde de Milos Forman et Les Petites Marguerites de Chytilovà.

Toujours à l'est, mais en Hongrie, cette fois, Les sans-espoir de Miklós Jancsó nous livre avec une vraisemblance rarement égalée la réalité d'un univers carcéral, voire concentrationnaire. Le gouvernement austro-hongrois fait la chasse aux partisans ayant combattu pour l'indépendance, après le compromis de 1869. Dans un fort, sont enfermés des paysans parmi lesquels on tente de déceler les "Sans Espoir". Pour arriver à leurs fins, les autorités vont user de tous les moyens, notamment les plus humiliants, sur les hommes comme sur les femmes. Repenti du réalisme socialiste, Jancsó est sensible aux tromperies générées par les notions de révolution et d'idéologie égalitaire. On relève dans ses autres films, le même message de méfiance. Psaume Rouge, son film de 1971, traite des révoltes paysannes du 19ème siècle et nous laisse sur cette même impression de piétinement, d'invulnérabilité de la tyrannie et de perpétuelle injustice. Un pessimisme, chez l'un des rares cinéastes de Hongrie, qui s'exprime surtout par une certaine gestion de la mise en scène, très chorégraphique.

Autre film marquant venu de l'est, Les chevaux de feu, un film venu de Russie et signé Sergueï Paradjanov. Il s'agit d'une variation de Roméo et Juliette dans un endroit reculé d'Ukraine. Le film est extrêmement remarqué pour son baroquisme, sa rapidité d'exécution et ses couleurs, un style inhabituel pour la Russie de l'époque. Le lyrique auteur de ce chef d'oeuvre est en fait arménien. De son vrai nom Sarkis Paradjanian, l'homme a été très marqué, comme beaucoup de ses compatriotes, par la pression stalinienne. Il a fait ses études de cinéma à Moscou, y suivant les cours du grand Dovjenko. La poésie des oeuvres de l'auteur sera mal supportée par les autorités russes et son insoumission lui vaudra d'être interné plusieurs années en camp de travail.

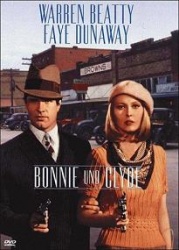

Alors qu'un peu partout en Europe, la génération du baby boom gronde et commence à faire parler d'elle, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn choque les Etats-Unis et par là même, inaugure le processus de libéralisation cinématographique. Le parfum de scandale et de polémique qui accompagne la sortie du film est préparé par une gigantesque compagne publicitaire. Bonnie and Clyde réveille l'Amérique en restituant sous ses yeux puritains la réalité de l'atmosphère des années de Grande Dépression. Le film choque pour la véracité de son discours, son éloquence, mais aussi pour le fait qu'il n'hésite pas à montrer la violence et le sang qui coule, sans détour de caméra. Les cadavres s'empilent tout au long de l'épopée suicidaire du jeune couple. Le dénouement du film est très révélateur de cette violence. On y voit le couple écrasé sous la mitraille policière, leurs blancs vêtements trempés par la mort. Le couple Clyde Barrow / Bonnie Parker n'est pas fictif. Il a réellement existé et est resté dans la légende états-unienne. Arthur Penn s'est très inspiré des cinéastes de la Nouvelle Vague française, pour réaliser ce film qui, d'ailleurs, avait déjà été proposé à certains d'entres eux. Truffaut et Godard ont, par le passé, repoussé à plusieurs reprises les suggestions tournant autour de l'adaptation de ce mythe américain.

Pour 1967, un autre cinéaste du monde soviétique s'illustre sur grand écran. Il s'agit de Andreï Tarkovski. Andreï Roublev, son film, est un étrange paradoxe. Il s'agit d'une fresque entamée en 1962, profondément religieuse et mystique, tournée et financée par le plus grand des empires socialiste, l'Union Soviétique. Le film sera finalement repris par les autorités russes, qui lui reprochent, comble de l'ironie, de manquer de rigueur historique. Sa projection n'est permise qu'en 1971. Le film se déroule en Russie, au XVème siècle et affiche d'ailleurs clairement son amour pour ce passé révolu. Andreï Roublev est une très célèbre figure en Russie. L'homme était un moine peintre d'icônes. Dans le film, il est chargé de repeindre la cathédrale de l'Annonciation, au Kremlin, sous les conseils du grec Théophane. Malgré les apparences, ce film n'est pas une biographie. Il ne se centre pas sur Roublev et ne cherche pas à dépeindre sa vie comme de nombreux cinéastes tels Eisenstein ont pu le faire en se penchant sur des figures mythiques de la vieille Russie. Le film nous décrit une Russie médiévale mise à genoux par les invasions et par la barbarie. Il s'attache à nous montrer le détachement absolu de l'artiste, qui s'éloigne de tout matérialisme par la création. Tarkovski nous projette dans une méditation des rapports de l'artiste, indépendant créateur, au monde.

PlaytimeCôté français, la moisson cinématographique a été excellente, en cette année 1967, tant qualitativement que quantitativement. Tout d'abord, l'apothéose de Mr Hulot. Tati, comme beaucoup de grands réalisateurs, veut, après bien des succès, tenter quelque chose de plus grand, se lancer dans une superproduction. Ce sera Playtime. Cette oeuvre poursuit les idées lancées dans Mon Oncle. « Les bâtiments, jusqu'à quatre étages, sont entièrement construits en verre et en acier. Ils sont équipés du chauffage central, d'escaliers roulants. Deux centrales électriques assez puissantes pour alimenter en énergie une ville de 15000 habitants permettent d'y entretenir en permanence un soleil artificiel » témoigne Marc Dondey. Routes bitumées, centrales, feux de signalisation, immeubles... C'est donc une véritable ville qu'on érige pour Jacques Tati et son film à sketch ! Des moyens gigantesques mis en oeuvre pour un simple film burlesque. Il y a de quoi étonner, même si ici, le décor est au centre des gags. Le film diffère largement d'avec la simplicité des Vacances de Mr. Hulot. "Tativille" est érigé sur un terrain vague, près de Vincennes. Le tournage va commencer en 1964 pour se clôturer en 1967. Le film est un gouffre financier et le perfectionnisme de Tati n'arrange rien à l'affaire. Le coût astronomique de la production du film ne sera pas compensé par un succès en salle : le film est un échec commercial, l'un des plus gros qu'ait jamais connu le cinéma français. Une déroute. L'oeuvre de Tati n'en demeure pas moins appréciable. La grande innovation pour ce film réalisé avec du 70mm est que le gag utilise toute la surface de la pellicule. Les gags apparaissent parfois simultanément à l'écran, à divers endroits.

Catherine Deneuve est une actrice qui a le vent en poupe, en 1967. Elle fait l'affiche de Belle de jour, le film de Luis Bunuel, aux cotés de Jean Sorel. Le film reçoit le lion d'or de la Mostra de Venise. En plus de ses rôles dans Benjamin ou les mémoires d'un puceau de Michel Deville et dans Manon 70 de Jean Aurel la même année, elle s'illustre dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, un film à succès. Comme pour Les parapluies de Cherbourg, Demy signe là une comédie musicale "toute chantée". Ce qui change, vis-à-vis de sa précédente réalisation, c'est que Les Demoiselles de Rochefort est essentiellement un film de danse. Après Cherbourg, c'est donc Rochefort qui a été choisie par Jacques Demy pour l'allure de sa place Colbert, qui se prête aux mouvements de caméra prévus pour le film. Le décorateur Bernard Evein a fait repeindre des façades et les bancs de cette place, ce qui donne à cette comédie musicale filmée en cinémascope, ce côté fantaisiste et très coloré.

S'il devait y avoir une palme d'or de l'émotion à décerner, pour cette année 1967, elle serait très certainement offerte à Claude Berri pour son très authentique, voire autobiographique Le vieil homme et l'enfant. Le film raconte l'enfance d'un juif sous l'occupation, recueilli par un vieux bonhomme antisémite incarné par le mythique Michel Simon. Cette comédie dramatique possède une honnêteté et une fraîcheur digne des premières réalisations de la nouvelle vague, dont Claude Berri a retenu les leçons. Michel Simon confère à son personnage une épaisseur humaine, qui rend aux yeux de tous, ce vieux pétainiste grincheux beaucoup plus pathétique que détestable.

La moitié des films qui viennent étoffer la filmographie de Godard sont nés dans les années 1960. De A bout de Souffle en 1960, jusqu'à For Ever Mozart, en 1996, vingt-sept des cinquante-et-un films de Godard fleurissent pendant les sixties. Dans cette optique, 1967 est une année particulièrement prolifique pour le talentueux réalisateur : Deux ou trois choses que je sais d'elle, Loin du Vietnam et Le plus vieux métier du monde en coréalisation, La Chinoise, Week end... Rien que cela en une année ! Dès 1966, avec Made in USA, Godard prend une orientation nettement plus politique et le public le sent. La Chinoise et Week end marquent profondément cette année 1967 et font figure de films au discours prophétique. La Chinoise donne à la France un avant-goût du mois de mai à venir. Sensible à l'air du temps et aux ressentiments de la jeunesse, Godard y dépeint la révolte de cinq jeunes marxistes-léninistes minés par la ferveur révolutionnaire et qui décident de mettre en pratique les doctrines du petit livre rouge de Mao. Ce malaise social français est présenté sous un tout autre angle dans Week end où l'on observe un couple de français moyens, complètement aliéné par la société de consommation. Deux films radicalement différents par leur forme, mais frères par leur fonds. Ils annoncent avec une clairvoyance qui relève de la prophétie l'explosion qui surviendra l'année suivante.

On peut croire que les événements de 1968 en France, ne concernent pas réellement le monde du cinéma. Bien au contraire, les cinéastes ont aussi fait leur mai 68, de l'affaire Langlois jusqu'aux Etats Généraux, même si cette rébellion dans l'air du temps n'a pas réellement eu de conséquences. Expliquons nous. Il faut tout d'abord revenir sur l'affaire de la Cinémathèque française.

Claude ChabrolLe vendredi 9 février 1968, Henri Langlois, directeur artistique et technique de la Cinémathèque française, est remplacé par Pierre Barbin. Le lendemain, Le Monde publie un texte de protestation, signé par quarante réalisateurs. Une crise se déclenche et c'est bientôt toute une profession qui se mobilise. Les Cahiers du Cinéma sont au coeur de la révolte ; une sorte de quartier général de la résistance où arrivent des tas de lettre de soutien. Des cinéastes comme Chaplin et Welles adressent des protestations véhémentes. Le limogeage de Langlois, en plus d'avoir été une décision malvenue, est effectué avec grossièreté. En prenant possession des locaux, Barbin fait changer les serrures et licencie les proches de Langlois. Le 14 février, tout le cinéma français manifeste devant le Palais Chaillot et à la place du Trocadéro. Les forces de l'ordre donnent la charge, faisant des blessés. Cette gestion peu délicate de l'événement a pour principal effet de rallier l'opinion publique à la cause. La plupart des cinéastes se solidarisent et font interdire la projection de leur film dans ce qu'ils appellent désormais « la Barbinthèque ». Le gouvernement ne souhaite pas reculer. Placer Barbin à la place de Langlois à la Cinémathèque, c'est une façon pour lui de contrôler ce lieu de prime importance qui reçoit, depuis la Libération, des subventions de plus en plus importantes de la part de l'Etat. Malraux, par qui la décision de remplacer Langlois est arrivé, est en bien mauvaise posture. La télévision, à la botte de De Gaulle, étouffe l'affaire. Les journaux, eux, en font leurs gros titres. Fin avril, Langlois est rétabli dans ses fonctions mais l'Etat retire ses subventions. La cinémathèque sera libre, mais pauvre. Quelques mois plus tard, l'état décide la création du service des archives du film du CNC.

Godard et TruffautDeux semaines après l'affaire Langlois surviennent les événements de mai. Ceux-ci viennent perturber le Festival de Cannes. Alors qu'une sélection internationale novatrice et rajeunie promet une belle réussite pour ce 21ème festival et alors que les premiers pavés sont lancés dans Paris, le gotha d'Hollywood redécouvre à Cannes Autant en emporte le vent. Le Festival de Cannes semble commencer en parfait détachement de ce qui se passe à Paris, on se demande même « s'ils sont au courant ». Le Festival est finalement perturbé par un groupe de jeunes gens en colère, lors de la projection de Peppermint frappé de Carlos Saura. La projection ne peut pas commencer, les étudiants s'accrochent au rideau. On ne continue pas tout cela ici alors qu'on se bat sur les barricades à Paris ! Les choses s'emballent. Le 18 mai, Truffaut, Godard, Lelouch, Berri, Polanski, Malle et Léaud, entre autres, prennent la tête des débats qui agitent Cannes. Un meeting permanent est organisé dans la grande salle du Palais. Louis Malle, Monica Vitti et Roman Polanski démissionnent du jury, Resnais, Saura, Forman retirent leurs films. Le 19 mai, les organisateurs ferment le Festival. Après quoi, sur leurs lancées, les professionnels du cinéma, dont nos fameux agitateurs Truffaut et Godard, décident de réunir la profession.

Le 5 juin 1968, au théâtre municipal de Suresnes, 1300 personnages du cinéma sont réunis en « Etats Généraux du cinéma ». Un mouvement massivement soutenu par les écoles de cinéma. Ces états généraux réclament des mesures installant l'autogestion à tous les niveaux de production filmique, la création d'un organisme national unique de diffusion et d'exploitation, l'abolition de la censure, l'émancipation de la télévision de toute domination politique ou économique. Cette ferveur révolutionnaire qui prend sa source à l'Affaire Langlois et qui culmine pendant ces états généraux, retombe vite. Les habitués de la Cinémathèque, comme ceux de la Sorbonne, vont se calmer courant de l'été et à l'approche des législatives. Un mois après la réunion de ces « Etats Généraux », tout le petit monde du cinéma est retourné vaquer à ses occupations, comme si de rien n'était. Seul Jean-Luc Godard, fidèle à ses idées, va entamer un long pèlerinage de la révolte, s'investissant dans le cinéma militant.

Du reste, les deux principaux films marquant l'an 1968 sont américains et n'ont strictement rien à voir avec ces turpitudes politiques hexagonales. Il s'agit des films Rosemary's Baby de Roman Polanski et de 2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Deux pièces maîtresses dans la filmographie de ces deux monstres sacrés.

«

2001 l'odyssée de l'espaceLe film tente de parler davantage au subconscient qu'à l'intellect. Je pense que le problème majeur est que beaucoup de personnes ne se servent pas de leurs yeux. Elles écoutent le film, celles qui ne se fieront pas à leurs yeux ne seront pas capables d'apprécier ce film. » Les commentaires de Kubrick nous éclairent un peu sur ce film hors du commun dans l'histoire de la science-fiction. Effectivement, le film n'est qu'à moitié dialogué, beaucoup de scènes du film n'ont d'ailleurs pour seule couverture sonore que la musique du Beau Danube Bleu (ce que l'on a appelé le space opera). Première incursion de Kubrick dans l'univers de la science-fiction, 2001, l'odyssée de l'espace possède la double qualité d'être un film à gros budget (10 millions de dollars), ce qui permet au perfectionnisme de Stanley d'imposer la crédibilité, et d'être un film expérimental. Le film, adapté d'une nouvelle du romancier anglais Arthur C. Clarke, nous fait voyager de l'aube de l'humanité jusqu'à 2001, un endroit qui est encore pour nous "le futur". C'est en 1964 que Kubrick annonce à Clarke son intention de réaliser ce qui doit être « le film de science-fiction par excellence » et l'invite à collaborer à l'écriture du scénario. « Ma collaboration avec Arthur Clarke a été une des plus fructueuses et des plus agréables de ma carrière » certifie le réalisateur. D'ailleurs, on se demande si Kubrick n'a jamais été aussi épaulé que pour 2001 : collaboration d'ingénieurs de la NASA pour les maquettes, Johann et Richard Strauss pour la musique, Douglas Trumbull aux effets spéciaux... Une rare conjonction de talents. Le film est bien le sommet de la science-fiction, comme l'a prédit Kubrick, mais aussi une grande étape. Jusqu'alors, les films de science-fiction étaient ciblés pour un public adolescent. Avec 2001, Kubrick réalise un film à la rigueur documentaire, on ne peut plus réaliste, le premier film de science-fiction pour adulte. Dans les années 1970, des réalisateurs comme Steven Spielberg et Ridley Scott auront beau tout faire pour égaler le niveau d'ambition et de réalisme atteint par 2001, ils ne réussiront pas à joindre un tel degré de novation. Quelques mois après la sortie du film, en 1969, l'homme marche sur la lune...

Rosemary's baby raconte l'histoire d'une jeune femme fragile qui est, ni plus ni moins, enceinte du fils de Satan. Le film est resté dans l'histoire du cinéma comme étant le summum de l'horreur suggestive. Jamais l'enfant diabolique n'est montré à l'écran. Pourtant, en interrogeant les spectateurs du film, à la sortie du cinéma, beaucoup vous diront qu'ils sont persuadés que si. Rares sont les films qui contrôlent à la perfection ce procédé de l'horreur (on peut retenir, dans le même ordre d'idée, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper). Dans Rosemary's Baby, le spectateur colle à la vie et aux doutes de la jeune femme incarnée par Mia Farrow. Est-elle réellement victime d'un complot diabolique ? N'est-elle pas finalement en train de sombrer dans une paranoïa maladive, des suites de sa grossesse douloureuse ? Le suspense atteint son paroxysme dans les dernières minutes du film, puis se relâche, sans pour autant fixer le spectateur sur un final rassurant. Roman Polanski, grand amateur de l'étrange (Le couteau dans l'eau, 1962 et Répulsion, 1965) a dévoré des yeux le roman de Ira Levin, à tel point qu'il a décidé d'en faire un film. John Cassavetes est très crédible en mari carriériste, de même que Mia Farrow, en jeune femme fébrile et quelque peu naïve.

A l'instar de Buñuel, Pasolini commence à être un habitué du scandale. La présentation de son dernier film, Théorème, au festival de Cannes, est un grand remue-ménage. Les conservateurs s'offusquent de la décision de l'Office catholique international du cinéma de remettre au film son prix. Théorème raconte l'arrivée dans une famille bourgeoise paisible, d'un « ange séducteur » incarné par Terence Stamp. Le visiteur va irradier tous les membres de la maisonnette de sa force charnelle avant de les abandonner complètement déboussolés. Le film est jugé "pornographique" par les défenseurs de la morale. Le procureur de la République de Rome en ordonne le séquestre "pour obscénité". Le Vatican conteste sévèrement la décision de l'OCIC. Le personnage même de Pier Paolo Pasolini déstabilise. Ouvertement homosexuel, influencé par le marxisme, hérétique mais auteur d'un épisode biblique dédié au pape Jean XXIII (l'Evangile selon Saint Matthieu)... On ne sait comment interpréter ses films. Ce qui peut expliquer les controverses et la division des croyants à propos de Théorème (alors que le pape condamne le film, un prêtre canadien, Marc Gervais, lui consacre un exégèse).

La nuit des morts vivantsC'est aussi en 1968 qu'un film signé George A. Romero révolutionne le fantastique. La Nuit des morts vivants annonce la plus grande trilogie de zombi-movie jamais réalisée. Suivront Zombie en 1978 et Le jour des morts vivants en 1985. On a souvent parlé de la nuit des morts vivants comme d'un documentaire d'horreur, tant les images en noir et blanc donnent de la force au film. Un film qui a beaucoup choqué à l'époque. Ce n'est pas par hasard si l'on classe souvent Romero dans la catégorie des réalisateurs ayant oeuvré pour le gore. La nuit des morts vivants fait fort. Les scènes de cannibalisme sont très crues. C'est du jamais vu, pour l'époque.

Rohmer, auteur arrivé sur la scène cinématographique française au coeur du déferlement de la Nouvelle Vague, commence très logiquement sa carrière en 1959. Dès lors, il se fixe un défi hors du commun : réaliser six films qui parlent tous de la même chose. Six épisodes répétant variablement l'histoire d'un homme séduit par une femme, qui s'en éloigne pour en rencontrer une autre, avant de revenir à elle. De La Boulangère de Monceau en 1963 à L'amour, l'après midi en 1972, il concrétise son pari. Un défi de films et une série baptisée Contes amoraux, accomplis en moins de dix ans. Ma nuit chez Maud fait parti de ce défi. Jean-Louis Trintignant incarne un catholique pratiquant persuadé d'avoir trouvé l'amour en la personne de Françoise (Marie-Christine Barrout). Mais son marxiste d'ami, Vodal, va l'entraîner chez Maud (Françoise Fabian), une jeune femme divorcée libre-penseuse et fière qui va l'accuser d'être « un chrétien honteux doublé d'un Don Juan honteux ». Le narrateur finira par revenir à sa première élue pour l'épouser.

Easy riderLe fils de Henry Fonda, Peter, écrit avec le jeune et rebelle acteur passé à la réalisation, Dennis Hopper, ce qui va être reconnu comme étant le tout premier road-movie et le film manifeste de la génération hippie. Une sorte d'anti-Anges Sauvages qui raconte l'aventure de Billy et Wyatt, deux motards qui incarnent l'esprit de liberté, des hommes sans racines qui arpentent les routes états-uniennes. Ces marginaux rencontrent sur leur passage un avocat alcoolique, incarné par Jack Nicholson, qui va tout plaquer pour les suivre. En 1969, année du plus célèbre des concerts rock, Woodstock, la jeunesse américaine se ruait sur les cinémas pour y voir Easy Rider de Denis Hopper, véritable apologie d'une jeunesse qui ne croit plus en l'american dream et qui laisse sa vie être bercée par la philosophie du "sex, drugs and rock'n roll"... Pour sa prestation, Jack Nicholson est nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur second rôle.

Des années 1960 qui sont donc aussi chargées que mouvementées... Une décennie aux mutations importantes, tant sur le plan technique que sur le plan philosophique ou éthique. La décennie se referme et nous pouvons dresser un constat conséquent. Le cinéma américain des années soixante a été un cinéma de crise. Les salles se sont désemplies face à la télévision, les sociétés de production ont réagit en produisant moins de films, mais avec des budgets plus élevés, pour tenter d'appâter un public en le convaincant qu'il ne pourra pas retrouver chez lui les sensations que lui procure le cinéma (cinémascope, couleurs). La crise a pour principal effet de laisser moins de place à la création. Les sociétés de production ne veulent pas prendre de risques qui peuvent s'avérer mortels (Cléopâtre et la Fox) et commencent à miser sur des films sûrs, tournés à l'étranger pour moins de problèmes. Le recul hollywoodien profite beaucoup au cinéma européen qui s'est enrichi de grands noms, parfois des immigrés des States (Welles, Kubrick). Le cinéma européen, moins frileux, montre l'exemple. Cependant, on observe aux Etats-Unis un gros recul de la censure (Bonnie and Clyde), ce qui annonce peut être des lendemains meilleurs.

Les années soixante dévoilent une innovation capitale dans le traitement de l'image et du son : l'apparition du direct. Les équipements d'enregistrement du son se perfectionnent et s'allègent. Les cinéastes ne tardent pas à user des méthodes utilisées par les journalistes, de prise simultanée et synchronisée du son et de l'image, pour leurs fictions. Une saisie au vol qui simplifie le travail sur le plateau et qui est rendue possible par divers innovations technologiques, notamment le "Nagra", un enregistrement magnétique portable. Le cinéma des années soixante nous a aussi montré une évolution dans le sens des effets spéciaux, de plus en plus spectaculaires. Le Voyage Fantastique de Fleischer, Jason et les Argonautes de Don Chaffey et surtout 2001, l'odyssée de l'espace de Kubrick, témoignent de cette évolution perpétuelle et prodigieuse.