Dracula au cinéma - Dossier

Dracula au cinéma - Dossier

Cinéma /

Critique

- écrit par Lestat, le 26/04/2004

Tags : dracula film vampire cinema coppola stoker comte

Dossier sur les principales adaptations de Dracula au cinéma

Comme tous les grands représentants du bestiaire de la littérature, le personnage de Dracula a enflammé les esprits des cinéastes et des producteurs. Les films célébrant ou mettant tout simplement en scène le vampire roi ont été innombrables et une kyrielle de réalisateurs apportèrent leurs visions du mythe, chacun à son niveau. Récemment Guy Maddin, dans une curieuse approche, hommage à la danse classique avec un Dracula asiatique. Dans un autre registre, Jesus Franco, roi du nanar à petit budget, qui apporta à l'édifice un vampire chauve comme un oeuf. Des années 70, décennie où sortirent une ribambelle de métrages plus fous les uns que les autres, nous retiendrons Du Sang pour Dracula, d'Andy Warhol et Paul Morrissey, gore et outrancier ou encore Dracula Sucks, le bien nommé. Vous l'aurez compris, une version pornographique qui bénéficie de la présence innatendue du grand Reggie Nalder (La Marque du Diable, les Vampires de Salem, l'Homme qui en savait trop...) qui n'a certes jamais caché son goût pour la gaudriole (ses débuts aux théatres étaient pour le moins exotiques). Reggie Nalder que l'on retrouve d'ailleurs dans une petite curiosité de la même période : Zoltan, le Chien de Dracula, intéressante variation canine.

Ce sont bien sûr ici les exemples les plus extrêmes. Il y eut bien sûr des choses plus légères : Dracula Mort et Heureux de l'être avec le jovial Leslie Nielsen, les Charlots contre Dracula, ignoble comédie franchouillarde avec des gags plus piteux les uns que les autres.

Voici cinq films reprenant différentes écoles s'étant attaquées à Dracula.

Nosferatu : le premier Dracula ?

C'est en 1922 que l'Allemand Friedrich Wilhelm Murnau lâche le premier film reconnu comme traitant clairement du vampirisme. Ce film muet aux atmosphères colorées et changeantes, mettant en scène Max Shrek et son visage inénarrable, représente encore aujourd'hui ce que certains appellent l'apogée de l'expressionnisme allemand et eut un tel impact qu'il se retrouve toujours cité de nos jours. Le film eut même droit à un intéressant remake en 79, avec un Klaus Kinski méconnaissable. Ecrire sur Nosferatu, sur son influence et son message (beaucoup y voient une métaphore de la montée du nazisme) demanderait bien évidement une critique à part entière et pour être tout à fait franc, je ne veut pas m'y lancer avant de l'avoir revu. Toutefois, ne pas l'évoquer ici aurait été incohérent tant Murnau s'inspire des écrits de Stoker. Pas de Comte Dracula ici, le personnage s'appelle Orlock, et pourtant quiconque aura lu le roman se retrouvera en terrain connu.

Pour la petite histoire, la veuve de Bram Stoker ne vit d'ailleurs pas ce Nosferatu, qui au départ se voulait une adaptation bien réelle du roman, d'un très bon oeil et porta l'affaire devant la justice. Le film manqua de peu de se faire interdire...

Les années 30 : I never drrrrrink... Wine !

Officiellement, il faudra donc attendre 1931 pour voir le premier véritable Dracula à l'écran, sous l'égérie de la firme américaine Universal qui deviendra par la suite, avec plus tard la Hammer, l'une des compagnies incontournables du fantastique gothique. Réalisé par Tod Browning, à qui l'on devra le célèbre Freaks en 1932, Dracula préfigure le film par qui tout commença. Porté par les larges épaules d'un acteur hongrois encore inconnu, il devint à son tour une référence incontournable, bien qu'aujourd'hui la presse spécialisée trouve bon ton de le cataloguer en film mineur. Il faut toutefois bien reconnaître que le Dracula de Browning n'est techniquement pas une grande oeuvre. Réalisé sans beaucoup de panache, dôté d'effets spéciaux qui même pour l'époque relèvent souvent du pathétique, le film

souffre également de certains partis pris. Du point de vue de l'adaptation pure, il s'agit en effet un véritable massacre, et pour cause : plutôt que de s'inspirer directement de Stoker, le film s'intéresse à une pièce de théâtre, elle-même déjà librement inspirée du mythe, qui acquiert un beau succès sur Broadway. Une pièce où un acteur à l'accent étrange et aux yeux perçants terrorise les spectateurs : Bela Lugosi. Ou comment transformer le défaut en atout de taille...

Lugosi, Bela Blasko de son vrai nom, commence sa carrière d'acteur sur les planches de Budapest en 1901, et tournera son premier film en 1917. Il quittera son pays natal pour l'Allemagne puis les Etats-Unis en 1921. C'est en 1927 il prend le rôle qui lui collera à la peau pour le reste de sa vie, avant de s'y faire remarquer par Universal. Lon Chaney Senior vient de décéder, permettant à Lugosi d'intégrer l'adaptation. La suite, nous la connaissons : Bela Lugosi est resté dans la mémoire collective comme l'un des Dracula les plus marquants du cinéma, au même titre que Christopher Lee par la suite. Devenu par la suite avec Boris Karloff l'un des acteurs phares d'Universal, Lugosi enchaînera des classiques de l'épouvante, pour le compte ou non de la firme, avant la déchéance, cherchant à la fin de sa vie un point de chute dans les séries Z d'Ed Wood qu'il ne trouvera hélas jamais, disparaissant sur le tournage du désormais mythique Plan 9 From Outer Space. L'acteur se fera enterrer avec la cape qu'il portait pour le rôle de sa vie. Rappelons ici le bon mot devenu célèbre de Vincent Price qui au moment de son inhumation, demanda à son voisin si par acquis de conscience, il ne valait pas mieux lui enfoncer un pieu (on savait rire à l'époque).

Dracula est un film à l'image de ses acteurs : très théatral, dans le pur style d'Universal. Longs silences, jeux démonstratifs, quasiment dépourvu de musique, peu de décors extérieurs... une ambiance feutrée qui permit au film de traverser les années sans trop souffrir pour garder intact tout son pouvoir de fascination. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, le Dracula de Bowning malgré sa sobriété, dégage une sorte d'aura très particulière, qui passe beaucoup par ses dialogues ciselés et ses interprètes brillants. Lugosi, qui de sa haute stature à son inquiétant accent hongrois, était véritablement né pour interpréter le vampire, retrouvant ici tout le magnétisme du personnage de Stoker, être charmant au premier abord, mais calculateur. Et dangereux. Le personnage de Dracula chez Browning est un monstre rusé, tout en ambiguïté. Ici une réplique (le fameux je ne bois pas... de vin), là une mimique, un focus sur les yeux... Rarement un personnage aura autant reflété l'étrange et c'est toute la force de Browning et de Lugosi, d'arriver à nous faire croire en un vampire sans canine ni autres artifices que ses nobles vêtements et son château poussiéreux.

Il faut également citer l'autre acteur principal, Dwight Frye. Frye qui interprète Renfield (un personnage qui fait ici contraction entre deux protagonistes du roman : Jonathan Harker, le héros, et le fou Renfield qui deviendra l'esclave de Dracula) d'une façon magistrale, offrant là une performance effarante lorsque basculant dans la folie, il devient un être tétanisant. Yeux écarquillés, rictus diabolique et surtout, un rire qui ne laisse aucun doute sur l'état mental du personnage, tout traduit la démence. La légende veut d'ailleurs que ce rire insensé, cette sorte de gloussement qui monte lentement de la gorge n'a jamais pu être imité. Dwight Frye rejoint ainsi Anthony Perkins au panthéon des fous marquants qui font froid dans le dos par leurs simples présences et fait que 70 ans plus tard, Dracula parvient toujours à faire frémir.

Le Dracula de Tod Browning eut une influence énorme sur les prochaines adaptations et nombre de ses répliques devinrent cultes : peu sont les livres ou films qui ne se fendent pas d'une petite référence ou d'un dialogue. Un film mineur sur le plan technique mais majeur à l'échelle du cinéma et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui.

1958, La Hammer. La légende est en marche.

Changeons de continent pour aborder les rivages de la froide et pluvieuse Angleterre. C'est de là que viendront les films les plus célèbres du cinéma fantastique, étalés sur une période prolifique de plus de vingt ans. Cela par la

présence de deux firmes qui deviendront parmi les références incontournables du genre. La Amicus, peut-être la moins connue des deux et bien entendu, sa rivale qui restera dans les annales comme la plus marquante, j'ai nommé : la Hammer.

Un poil plus jeune qu'Universal, Hammer Film produit ses premiers vrais films durant les années 40, et devra attendre les années 50 pour enfin exploser, dans le fantastique et la science-fiction qui commenceront vraiment à faire parler du "style Hammer". A l'inverse d'Universal, plus axée sur les acteurs, les ambiances ou la mise en scène, la Hammer apporte quant à elle un soin tout particulier à ses décors et ses costumes, partant souvent à la limite du pointilleux.

Parmi les réalisateurs rattachés à la Hammer se trouve Terence Fisher, vieux briscard de la compagnie depuis le débuts des années 50. A l'occasion de Frankenstein s'est échappé (1957), il rencontrera les deux comparses avec qui il formera ce qui restera comme le trio gagnant de la Hammer : Peter Cushing, souvent sollicité et jusqu'alors toujours désisté et surtout, Christopher Lee qui deviendra avec Cushing "l'autre" acteur représentatif de la firme. Fort de cet assez bon succès, Hammer après deux trois autres productions reprend Fisher, Cushing et Lee pour les besoins du Cauchemar du Dracula...

Une fois de plus ici, l'histoire est assez basique et démolit complètement le roman original au point qu'on ne peut presque plus parler ici d'adaptation au sens littéral du terme, mais plutôt d'une variation de l'univers de Stoker. Le film de Fisher éclipse une ribambelle de personnages, change totalement l'intrigue et fait de Harker un simple pion sur un gigantesque échiquier où trônent deux rois, véritables pivots centraux du métrage : le Comte Dracula et le professeur Van Helsing. Van Helsing qui devient ici un redoutable homme d'action tranchant avec le vieux scientifique du roman, qui n'hésite pas à se servir de ses poings plutôt que de sa tête quand la situation l'exige, permettant un face-à-face des plus musclés avec Dracula lors d'un final dantesque devenu anthologique.

A l'opposé d'Universal, l'approche de la Hammer est beaucoup plus violente et sombre, se fendant même de passages lorgnant vers l'érotisme (très) léger. Toute proportion gardée bien entendue, nous sommes tout de même à la fin des années 50. Les décors sont somptueux, rien que la simple chambre de Jonathan Harker au début du film vaut le coup d'oeil par ses multiples détails, jusqu'au jeu d'échecs posé sur une petite table. Si les acteurs sont moins magistraux que dans la version de Browning, divergence de style oblige, c'est un casting fort en gueules qui rentrent à la perfection dans leurs rôles respectifs. Peter Cushing, yeux clairs et visage anguleux, qui campe un Van Helsing impitoyable transporté par sa mission, et bien sûr, Christopher Lee, impérial dans son rôle de Dracula, apportant tout son charisme d'aristocrate au vampire avant d'en faire une sorte de bête sauvage. L'humour fait également de petites intrusions, tantôt macabre, tantôt potache, avec ce sens de la justesse que seuls les Anglais ont. Il faut également souligner le soin tout particulier apporté aux effets spéciaux. Si ceux du Dracula des années 30 passent au ridicule, ceux du Cauchemar survivent relativement bien au poids des années et les replacer dans le contexte de l'époque les rendent impressionnants. Pour ne rien gâcher, le rouge pétant de l'hémoglobine ravira tous les nostalgiques du technicolor.

Malgré tout, le Cauchemar de Dracula manque un tantinet de flamboyance et malgré son impact énorme, manque hélas de peu le label chef-d'oeuvre. Histoire vite emballée, quelques incohérences... De plus, mais les concepteurs de l'époque ne pouvait certes pas prévoir l'influence future de leur bébé, le film est du genre vite fait bien fait et mériterait indéniablement une rallonge. En outre, à deux écoles différentes, on est en droit de préférer le style Universal, plus gothique aux ambiances plus envoûtantes, mais c'est ici une pure question de point de vue. Tout cela est heureusement effacé par des images inoubliables, dont celle, célèbre, de Christopher Lee tout croc dehors bavant le sang de sa dernière victime qui montre à quel point le Cauchemar de Dracula fit école, permettant à l'acteur d'être à jamais associé à son personnage. Tout comme Cushing, qui, chose assez rare pour être signalée ici, devint le visage le plus marquant de Van Helsing, reprenant parfois même le rôle dans des productions hors Hammer.

Le Cauchemar de Dracula souffre un tantinet de sa trop bonne réputation. Il n'en reste pas moins un film au charme incontestable et une pièce maîtresse du cinéma fantastique. Le style Hammer, tout comme le style Universal en son temps, influença grandement les productions draculiennes qui suivirent, reprenant le schéma "Christopher Lee" pour l'imagerie du vampire.

Le succès du Cauchemar de Dracula est phénoménal, et le film enclenchera une franchises de six suites toutes aussi célèbres, parmi elles, Dracula Prince des Ténèbres et Une Messe pour Dracula, pour les plus connues. Le duo Christopher Lee/Peter Cushing illumina les prochaines productions de la Hammer. On le retrouvera dans nombre d'oeuvres de la firme, dont une adaptation de Sherlock Holmes (le Chien des Baskerville) ou encore dans la Malédiction des Pharaons. Cushing décéda en 1994, après plus de 60 ans d'une carrière dominée par le genre qui lui fit accéder à l'immortalité, laissant orphelin une nuée de fans. Un acteur dont beaucoup reconnurent la courtoisie dont il ne se séparait jamais, même quand, lorsque les moteurs tournaient, il devait alors jouer la pire des ordures. Quant à Christopher Lee, inutile de présenter la carrière qu'on lui connaît. Polyglotte et amoureux de son métier, il va de la superproduction à la série Z en passant par le Bis italien sans en renier aucun. Un éclectisme qu'on lui retrouve toujours aujourd'hui, prêtant ses traits au Comte Doku de l'Attaque des Clones (pour l'anecdote son compère Cushing jouait déjà un méchant dans la Guerre des Etoiles), au magicien Saroumane de Peter Jackson ou encore au grand méchant des Rivières Pourpres 2.

Les années 70 : violence, play boy, hommage... John Badham prend la caméra

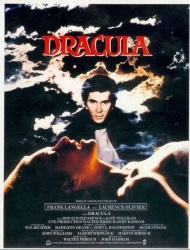

Parmi les visages de Dracula, il y eut donc Bela Lugosi, qui jouait l'ambiguïté et Christopher Lee, qui incarnait la noblesse et la force. Il y en eu un troisième qui prêta ses traits et accéda à la légende : Frank Langella, qui apporte à Dracula une

direction des plus inédites : la jeunesse, la beauté et la séduction. C'est en 1979 que John Badham vient chercher Langella pour apporter, à son tour, sa vision du mythe.

John Badham dans le cinéma gothique tendance capes et crocs, c'est à première vue aussi cohérent qu'une peinture d'Eric Cantona à côté de la Joconde (chez Krinein, on aime les comparaisons nases). S'illustrant plutôt dans le thriller, la comédie légère (Comme un oiseau sur la branche, une sucrette avec Mel Gibson) ou le film d'action dopé à la testostérone (Drop Zone, où Wesley Snipes fait du parachute), Badham est surtout connu pour avoir révélé John Travolta en tournant la célèbre Fièvre du Samedi Soir en 1977 ! ha ha ha ha staying alive, staying alive... Heureusement que l'on se rassure, ici point de Dracula en col pelle à tarte se trémoussant dans une crypte au son des enfants de la nuit (quelle douce musique ils font...), mais bien un film respectueux du genre en hommage aux aînés.

Gothique jusqu'au bout des ongles, respectant la double tradition Hammer/Universal, le Dracula de Badham marque pourtant une sorte de rupture avec ses aînés, par sa violence et les partis pris dont il est truffé. Respectant les écrits de Stoker, Dracula débute sur l'arrivée du Comte sur les rivages anglais, soit l'un des passages les plus forts du livre, traduit ici par une scène sombre et très sanglante. Ce ne sera hélas que pour mieux s'éloigner des saintes écritures. S'entammant sur une vision respectueuse de celle de l'écrivain, le film de Badham finit par lorgner fortement vers le film de Tod Browning, allant jusqu'à reprendre répliques et situations.

La nouvelle attraction de cette version de Dracula se nomme donc Frank Langella. Acteur à la filmographie confortable et vu il y a quelques années dans la Neuvième Porte de Polanski, on ne connaît généralement hélas de lui, outre ce Dracula, rarement plus que son interprétation de Skelettor dans les Maîtres de l'Univers qu'il tournera un an plus tard, icône kitsch qui fascine les enfants et fait rire les parents. Difficile de passer après les deux monstres sacrés que sont Lugosi et Christopher Lee. Plutôt bel homme, Langella et son visage de jeune premier compose un Dracula un tantinet juvénile et très séducteur, interprétation déconcertante s'opposant au charisme froid de ses prédécesseurs où l'on peine à retrouver le personnage originel. Si le style de ses aînés a fait école, celui de Langella, au premier abord bien moins fascinant, peine à convaincre tout le monde et n'eut pas vraiment de réelle influence. Tranchant avec l'imagerie du roman ainsi qu'avec l'esprit de noblesse qui caractérisa la majorité des multiples personnalités du vampire, on en vient même à trouver énervant ce tombeur insatiable. Il n'en reste pas moins une approche originale qui, jouant alors sur les contrastes, permet de faire ressortir le danger de la créature dont nul ne peut échapper. La séduction devient une arme faisant de Dracula une sorte de félin qui courtise pour mieux arriver à ses fins, enveloppant le personnage d'une aura malsaine ici forte à propos. Symbolisant une sorte de puissance sexuelle, le personnage de Langella devient un prédateur au sens littéral du terme, un mâle dominant dans une jungle où les mortels -et les mortelles- ne sont que de vulgaires proies. Cette composition aurait assurément donné une dimension colossale au personnage de Dracula, mais il manque quelque chose, c'est indéniable.

Bien plus intéressant reste néanmoins le personnage de Van Helsing, joué ici de façon extraordinaire par l'acteur shakespearien Laurence Olivier. Van Helsing devient un savant vieillissant mais toujours vert, trouvant l'alchimie parfaite entre l'action et la réflexion. Peut-être ici le Van Helsing le plus juste par rapport au roman, s'opposant au Peter Cushing trop fougueux et au Edward Von Sloan de la version de 31 bien trop... mou, qui ne se sortait alors les mains des poches que pour enfoncer l'éternel pieu dans le coeur. Notons également la présence du grand Donald Pleasance qui après Halloween de Carpenter retrouvait un personnage de médecin d'alienés en campant le Dr Stewart avec le talent qu'on lui connaît.

Faux pas pour Langella (ce qui n'empêcha pas l'acteur d'entrer au panthéon de ceux qui portèrent la cape), mais coup de génie pour Badham qui installe une ambiance magnifique dans son film, exploitant les filons gothiques et le travail de ses pairs pour livrer un film en rouge et noir. Les cimetières sont embrumés, les mains sortent péniblement des cercueils, les loups hurlent à la lune dans une image froide et délavée. L'atmosphère est sombre et la violence est barbare. En Italie, on ne se prive pas pour montrer les pires atrocités, et Badham profite indéniablement du contexte pour lâcher des séquences chocs, allant jusqu'à l'infanticide (cet éternel tabou, Badham ne sera pourtant de loin pas le premier à le transgresser). La scène d'introduction nous accueille avec un Dracula métamorphosé en loup qui égorge tout sur son passage, partant aux limites du gore. De même le dénouement est un grand moment de noirceur jusqu'à ce que Dracula ne périsse dans une scène à la longueur inattendue, conférant presque au personnage une tonalité dramatique qui peut déjà préfigurer la version de Coppola, qui en faisait un être tragique.

Pas de réelle invention pour cette version de Dracula donc, qui reprend les deux écoles Universal et Hammer. On peut toutefois noter un bel effort sur les facultés de transformation de Dracula, point juqu'alors mis un peu en retrait. Si Lee et Lugosi enchaînèrent les séquelles, Langella - et Badham - se cantonnèrent à cet unique film. On ne peut que regretter que cette vision n'ai pas eu de réelle influence sur les futures productions et pourquoi pas, rêver à une éventuelle franchise où Langella, assumant pleinement son personnage, jouerait enfin le Dracula ultime plutôt que ce Play Boy frustrant. Car à défaut d'avoir la classe d'un Christopher Lee, Frank Langella possède une forme de charisme certes différent, mais qui ne demande qu'a être exploité. Film décevant sur certains points mais frisant le chef-d'oeuvre sur d'autres, le Dracula de Badham peut indéniablement faire partie des films incontournables du mythe.

1992 : Coppola passe par là...

Le personnage de Dracula a évolué, chaque cinéaste lui insufflant une personnalité propre. Il est devenu un monstre incontournable du bestiaire fantastique, certains de ses interprètes devenant plus célèbres que les films eux-mêmes. Il y a toutefois une personne qui n'aura que trop rarement bénéficié de tout ce travail de dépoussiérage, d'hommage et d'originalité : Bram Stoker. Roman quasi-inadaptable, doublé d'un style épistolaire particulièrement difficile à mettre en image, le livre servira souvent de prétexte à des scénarios reprenant la trame centrale sans la respecter à la lettre. Porter à l'écran un roman complexe ayant

passé le siècle demande des concessions artistiques et commerciales, faisant que les films qui en résultent sont un ravissement du point de vue du cinéma, mais une frustration du point de vue de l'adaptation littéraire. Francis Ford Coppola, cinéaste au style grandiloquent, livre en 1992 un Bram Stoker's Dracula qui reste sans doute à ce jour la transposition la plus fidèle.

Les adaptations, Coppola connaît bien. Lui qui s'attaqua au Parrain de Mario Puzo pour en faire une trilogie culte du cinéma où l'on croise en vrac Marlon Brando et des petits jeunes nommés Al Pacino, Robert De Niro ou Andy Garcia, était le réalisateur tout trouvé pour réhabiliter Stoker. A grand cinéaste, casting de stars où l'on retrouve Keanu Reeves en Harker, Anthony Hopkins, inoubliable Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, en Van Helsing, la belle Winona Ryder en Mina Harker et dans le rôle-titre, celui qui désormais aura la charge d'assurer la succession de Lugosi, Lee et Langella, Gary Oldman. Habitué aux rôles de frappadingues, Oldman apparaît à première vue comme une erreur de casting, rien dans l'acteur ne rappelant la noblesse et la suave cruauté du vampire. A première vue seulement car la volonté de la version de Coppola est de remonter à l'origine même du mythe, jusqu'aux sources d'inspirations de Bram Stoker lui-même. Pour construire le squelette de Dracula, Stoker avait puisé à droite à gauche, s'inspirant notamment d'un prince de l'Histoire roumaine : le désormais fameux Vlad IV, dit l'Empaleur. Aussi craint que respecté, Vlad IV est devenu en son temps une sorte de personnage à mi chemin entre le monstre et le sauveur, combattant farouchement l'envahisseur turc tout en effectuant en parallèle de véritables génocides au sein de son peuple. Si aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire que son cas relevait davantage de la psychiatrie que de l'héroïsme, sa réputation lui valut une flopée de légendes, dont la plus célèbre mêle pacte avec le Diable et sépulture vide... De là au vampirisme, il n'y a qu'un pas et c'est ainsi que ce personnage folklorique inspira le fleuron de la littérature qu'est Dracula. Et que c'est à ce point précis que s'intéressera Coppola. Un retour aux sources innatendu, où l'on constate dans un prologue absent du roman un Vlad Dracul fou de chagrin par la perte de sa bien aimée, se détourner du Seigneur pour celui du Mal, goûtant pour la première fois au sang.

Et c'est cela que la version de Coppola se distingue de ses consoeurs et puise toute sa force. Non content de respecter dans les grandes lignes le roman original, reprenant situations voire répliques entières, dont la fameuse tirade de Dracula lors de l'arrivée de Jonathan Harker au château (Entrez de votre plein gré et laissez un peu du bonheur que vous apportez...), Coppola poursuit toute une démarche de recherche et d'interprétation, reprenant l'état d'esprit de l'écrivain anglais qui adapta à sa sauce les légendes qu'il trouva pour les besoins de son oeuvre. Mina et Lucy, très bonnes amies dans le roman, en deviennent intimes, Dracula redevient le Prince Vlad et se dote de nouvelles facultés. Lorsque Stoker détournait la phobie de l'eau du vampire pour ne la situer qu'à marée basse (bien pratique pour faire transiter le démon jusqu'en Angleterre), Coppola n'hésite pas à le faire sortir le jour, pour les besoins de son intrigue.

Respectueux de Stoker et de son travail d'interprétation, Coppola n'en oublie pas de faire de Dracula sa vision personnelle, elle en revanche divergente du roman. Le rôle de Mina s'épaissit considérablement et tout le film prend des allures de drame fantastique, où les transformations de Dracula s'effectuent dans une lente douleur, Dracula qui quitte son statut de monstre pour devenir un être triste et maudit, obsédé par l'idée de revoir sa dulcinée. La vision de Coppola est troublante mais envoûtante, passant de la poésie à d'inquiétants moments de pur fantastique. Ainsi, le début superbe dans le vieux château de Dracula, bâtisse où se croisent ombres mouvantes et créatures diaboliques avides de sexe et de sang. La violence se fait outrancière, gore parfois, tout en cultivant cette sorte de beautée qui caractérise tout le film. Plus qu'une histoire d'horreur, Dracula est une romance noire qui se termine en tragédie, renouant avec l'esprit théâtral où les sujets d'amours impossibles font figures de classiques.

Gary Oldman, outre de cultiver une certaine ressemblance avec le véritable Vlad Tepes, entre pleinement dans son personnage de guerrier implacable et amant esseulé. Une composition à l'image du film, déconcertante puis magnifique, même si l'on reste un peu sceptique au premier abord devant les premières scènes du château où l'acteur, vieilli artificiellement, incarne une sorte de Comte de pacotille auquel il est quasiment impossible de croire. Le Van Helsing joué par Hopkins est également des plus étranges. Homme violent, vociférant, limite grossier, le docteur devient sous la carrure imposante d'Hopkins un être à la santé mentale parfois douteuse, redoutable homme d'action et fin tacticien. Une performance brassant l'héritage de ses prédécesseurs qui en fait un Van Helsing différent, perdant de sa superbe et cultivant une sorte de côté diabolique là où au contraire Dracula développait une humanité. Reste Harker, comme toujours à la limite de l'inutilité, joué par conséquent sans beaucoup de conviction. Un personnage qui est souvent relegué au second plan dont il y aurait tant à tirer. Ce n'est que l'occasion de rendre justice à la version de John Badham qui, elle, se démarquait en montrant un Harker arrogant et jaloux. Un agréable point de vue quand on sait que la Hammer n'en faisait qu'un second couteau vite volatilisé et ne parlons même pas d'Universal qui aurait pu couper toutes les scènes du jeune mari sans que le film en pâtisse.

Chef-d'oeuvre incontestable, le Dracula de Coppola représente sans doute l'adaptation la plus fidèle et les partis pris les plus intéressants. Reste que l'immortel roman de Stoker attend toujours son réalisateur qui le traduira le plus fidèlement en images. Coppola n'en était pas loin. Murnau non plus, finalement, si l'on excepte le côté non-officiel de cette version.

Aujourd'hui, suivant la trajectoire du vampirisme en général, le mythe de Dracula est entré dans la modernité, sans pour autant disparaître. Les idées continuent à fleurir : le médiocre Dracula 2001 se fendait d'ailleurs d'une théorie pas piquée des hannetons, et n'oublions pas le cross-over monstrueux qu'annonce le Van Helsing de Stephen Sommers, où le docteur, alors fringant guerrier, défouraille contre une bonne partie des créatures du bestiaire pour un dépoussiérage façon karcher.

Portée par des visages inoubliables et des grands cinéastes, la figure de Dracula, incontournable de la littérature, est devenu presque un genre à part entière du cinéma par le biais de films devenus mythiques dont ce n'était ici qu'un bref aperçu.